2024年度監督指導結果|81.1%で法令違反、月200時間超残業も124事業場

- 2025/9/17

- 残業削減

2025年7月30日、厚生労働省は、 長時間労働が疑われる事業場に対する2024度の監督指導結果を公表しました。

対象は1カ月当たりの時間外・休日労働が80時間を超えている可能性のある事業場や、長時間労働による過労死などで労災請求が行われた事業場です。

長時間労働が深刻な問題になっていますが、改善へ取り組んでいる企業もたくさんあり、成果を上げている事例も多くあります。

ここでは、違法な長時間労働の実態とそれに対する改善の事例をご紹介します。

違法な長時間労働の実態

監督指導実施のうち8割強で労働基準関係法令違反

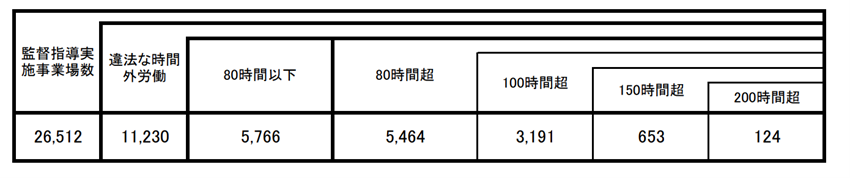

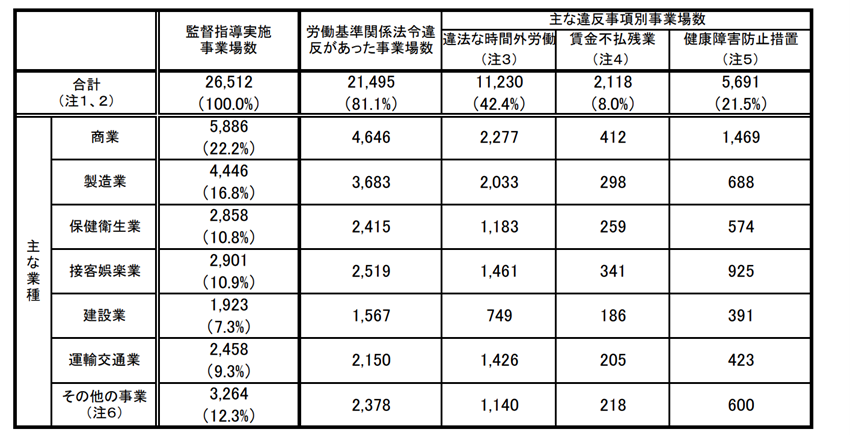

2024年度(2024年4月〜2025年3月)は26,512事業場に監督指導を実施しました。そのうち21,495事業場(81.1%)で労働基準関係法令違反が確認されました。

内訳は次の通りです。

・ 月80時間超:5,464事業場

・ 月100時間超:3,191事業場

・ 月150時間超:653事業場

・ 月200時間超:124事業場

「過労死ライン」とされる月80時間を大きく超える働き方が、多く存在しています。

さらに長時間労働以外にも、賃金不払い残業が2,118事業場(8.0%)、健康障害防止措置の不備(労働者の健康を損なう可能性のある状況に対して、事業者(会社)が適切な対策を講じていない状態)が5,691事業場(21.5%)でした。

具体的な事例

具体例は以下の通りです。

① スポーツ施設

状況:最長で月259時間の違法な時間外、休日労働

対応:人員確保(パート雇用を強化)、衛生委員会による定期的な見直しを実施

結果:残業時間は最長でも月30時間未満に改善

② 警備業

状況:長時間労働が原因で精神障害を発症した従業員へ労災請求が行われたため、立ち入り調査を行う。最長で1カ月131時間の違法な時間外・休日労働が確認

対応:経験豊富な社員の異動、定年退職済みの元社員の再雇用、採用強化などで業務負担を軽減

結果:残業時間は月45時間未満に減少

③ 卸売業

状況:最長127時間の残業に加え、勤怠システムとICカード打刻に違いを発見

対応:社長が全社員に改善を共有し、人事部門による労働時間の常時確認、未払い残業代の遡及支払いを実施

結果:労働時間管理体制を強化し、実態に即した管理に

自主的な取組による改善

長時間労働を指摘された企業の他に、自主的に改善へ取り組んだ企業の事例もあります。

建設事業者:クラウドシステムによる資料共有やドローン活用、施工記録のデータ化を進めた結果、平均残業は28.5時間から10.1時間へ激減、有給休暇の取得も4.91日から11.90日へ増加。完全週休2日制も実現

トラック運送業:パレット輸送の拡大や出荷日調整、高速道路を積極的に利用することにより時間を短縮。拘束時間を約20%削減。夜間ドライバーの負担軽減につながる

改善への取り組みでは、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参照しましょう。

始業・就業時間の確認・記録を行うことや、自己申告により労働時間を把握する場合はどうしたら良いのかが記載されています。また長時間労働者には医師による面接指導を実施しなければなりません。そして、年に1回行うストレスチェックの結果も活用し、早期発見へ繋げましょう。

出所:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

まとめ

今回の調査結果からは、過労死ラインを超える残業がかなり多く、かつ200時間を超える残業を行なっている企業が124事業場ありました。

200時間は「8時間勤務を月20日行った+残業200時間」と計算すると、1日18時間働いている計算になります。

このような状況は健康被害がでてもおかしくない危険な状態です。

しかし一方で、指導や自主的な取組により、残業時間の削減や有給取得者が増えたといった成果が実際に現れています。

長時間労働は避けられないものではなく、仕組みと工夫によって改善可能です。警備会社のような人員配置の工夫やクラウドサービスを利用したシステム導入、業務フローの見直しなど、企業でもすぐに導入できるヒントはたくさんあります。

企業と働く人の工夫により、長時間労働者の「過労死やメンタル不調」 の予防をしていきましょう。

<参考>

厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果を公表します」