気温が高くなってくると飲みたくなる炭酸飲料。頑張りたい日や眠気を覚ましたい時は、ついエナジードリンクに手が伸びることはありませんか?

エナジードリンクは美味しく眠気対策や気分転換ができる飲料ですが、正しい知識を持たずにジュース感覚で飲み続けると身体に悪影響を及ぼすかもしれません。

今回はエナジードリンクとの正しい付き合い方を解説します。

エナジードリンクって何?

エナジードリンクには明確な定義は定められていません。

一般的には、カフェインや糖類、ビタミン類などを添加しており、「清涼飲料水」すなわち食品に分類されるものをエナジードリンクと呼びます。

栄養ドリンクと近しいイメージを持たれることもありますが、栄養ドリンクは「医薬品」もしくは「医薬部外品」に分類されます。

厚生労働省の承認を受けて安全性、有効性が証明されており、効能・効果や用法・容量が商品ラベル等に記載されています。

エナジードリンクは「清涼飲料水」であるため、たとえ栄養ドリンクと同じ成分が入っていたとしても効能・効果を表示することはできません。

カフェインの過剰摂取になるかも……!

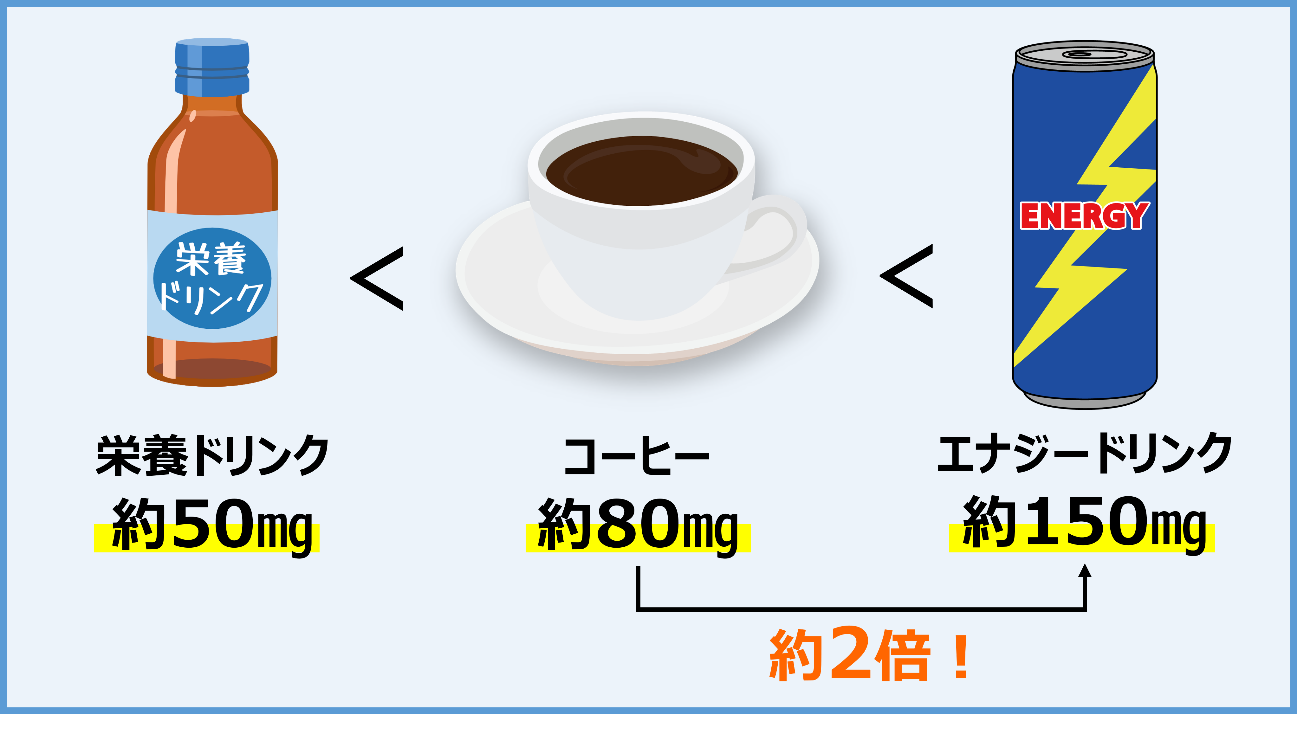

コンビニ等でよく売られているエナジードリンクには、カフェインを1本あたり約150㎎含むものもあります。

他のカフェインを含む飲料と比較してみると、栄養ドリンクは多いもので1本あたり約50㎎、コーヒーは1杯あたり約80㎎です。

エナジードリンク1本で、コーヒー約2杯分のカフェイン量に相当します。

かなり多いことが分かりますね。

エナジードリンクは炭酸飲料なので、短時間に飲み切ってしまう方もいるかもしれませんが、一時的にカフェインの過剰摂取になるリスクがあります。

適量であれば、飲むと頭がすっきりしたり、眠気が抑えられたりしますが、摂りすぎるとめまいや動悸、不安感、ふるえ、不眠、下痢等の症状が出ることがあります。

一気に飲まないように心がけましょう。

また、カフェインを含む医薬品や飲料を同時摂取しないように注意しましょう。

日本では、カフェインの摂取量について明確な基準や具体的な摂取量の目安は示されていません。

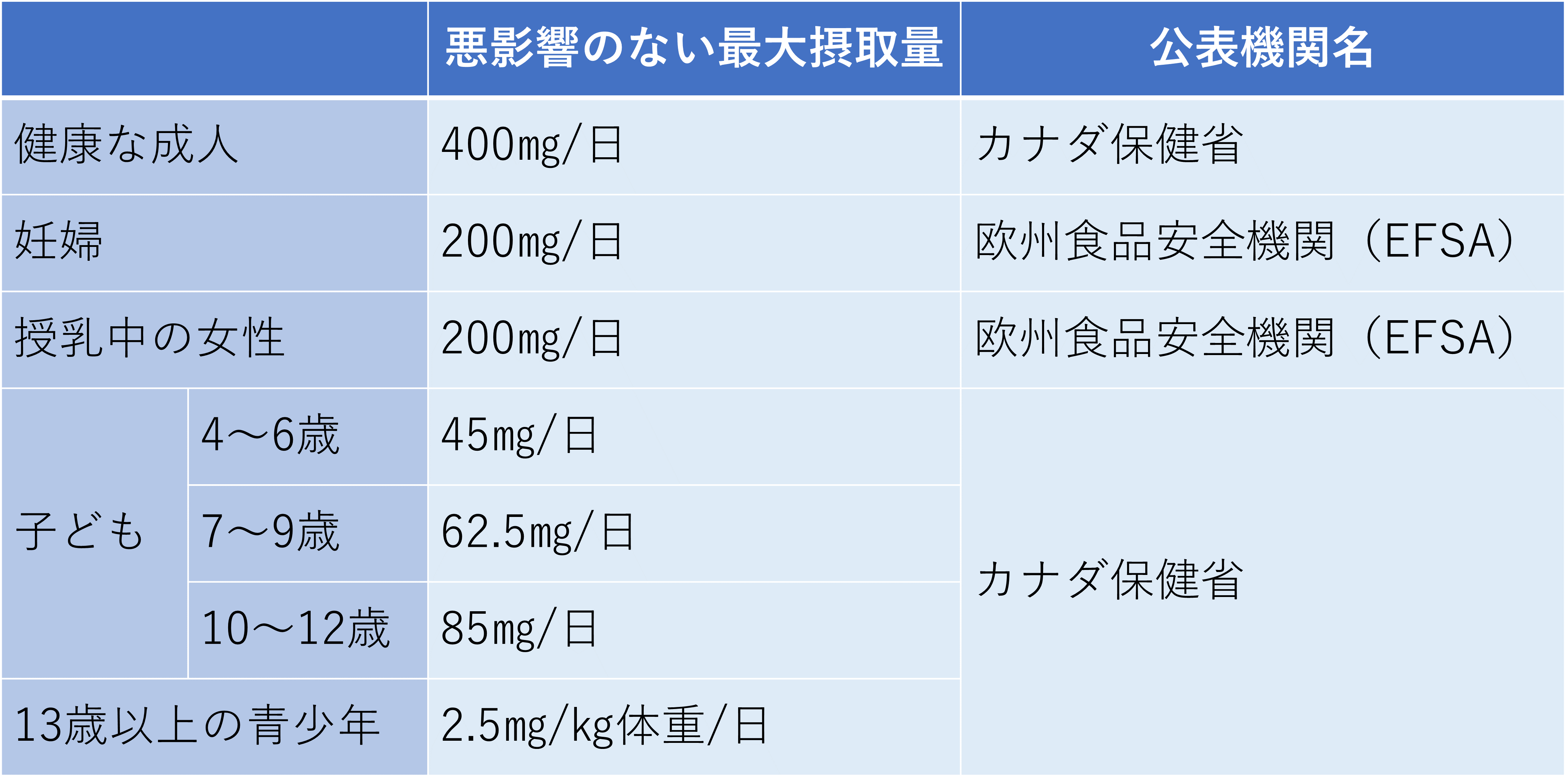

海外での最大摂取量を参考にすると、欧州食品安全機関(EFSA)やカナダ保健省では、健康な成人で1日当たり400㎎が、健康に悪影響のない最大摂取量であるとされています。

また、妊娠中のカフェインの過剰摂取は、胎児への影響を示唆する研究もあり、欧州食品安全機関(EFSA)では1日200㎎が最大摂取量とされています。

お子さまもカフェインの影響を大きく受けるため、カナダ保健省では年齢ごとに目安が設定されています。

カフェインに対する感受性は個人差が大きく、カフェイン感受性が高い方は最大摂取量未満でも不調を感じる場合があります。

上記より少量のカフェイン摂取後に頭痛や動悸などの不調を感じることがある方は、体調をみながら摂取するように心がけましょう。

カフェインが眠気覚ましになる理由

カフェインは眠気覚ましに活用される方が多いですが、なぜ眠気を覚ますのかご存じでしょうか?

カフェインは、眠気に関わる物質の1つであるアデノシンに非常に似た構造をしています。アデノシンは脳内でエネルギー消費した際に作り出され、特定の受容体と結合すると眠気を引き起こす作用を発揮します。

しかし、アデノシンの代わりに、構造が似たカフェインが受容体に結合すると、アデノシンの結合を阻害して眠気が起こりにくくなります。

本来、アデノシンは睡眠で休養がとれると分解され、寝起きはすっきりした状態にリセットができるという仕組みです。

カフェインによって眠気を感じにくくなったからといって、アデノシンが減ったわけではありません。

しっかり睡眠をとって休息しなければならないことには変わりないので注意しましょう。

エナジードリンクとの正しい付き合い方

上記で解説した通り、エナジードリンクの効果を感じている時は、眠気や疲労感を一時的に感じなくなっているだけであって、エナジードリンクを飲んだら寝ずに頑張れる、というわけではありません。

一時的に頑張りたい時や、気合を入れたい、リフレッシュしたい、といった場合に飲むのはOKですが、毎日のように常用するのはおすすめできません。

エナジードリンクからの摂取に限らず、日常的にカフェインの摂取量が多いと「カフェイン離脱症状」が起こる可能性があります。

カフェイン離脱症状は、カフェイン摂取から12~24時間後に頭痛、疲労感、眠気、気分が落ち込む等、人によってさまざまな症状が現れる状態です。

カフェイン摂取を控えると1週間前後で収まることが多いですが、急にカフェイン量を減らすと離脱症状が強く出る可能性もあります。

徐々に減らすよう調整したり、デカフェ飲料に置き換えたりすることで症状の軽減が期待できます。十分な睡眠と水分補給も心がけましょう。

そして、疲労感、風邪症状、貧血など、明確に改善したい症状がある場合は、それに沿った表示をしている栄養ドリンクも選択肢に入れてみましょう。

正しい付き合い方で、エナジードリンクをより効果的に活用していきましょう。

<参考>

・農林水産省「カフェインの過剰摂取について」

・食品安全委員会「食品中のカフェイン」

・消費者庁「食品に含まれるカフェインの過剰摂取について」

・国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「エナジードリンク」

・Llewellyn Mills, Jessica C Lee, Robert Boakes, Ben Colagiuri 「Reduction in caffeine withdrawal after open-label decaffeinated coffee」