年度が切り替わる企業が多い4月は、新入社員や異動をした方などの大きな環境の変化があった人はもちろん、その周りの方も、誰しもが心身ともに負担を感じやすい時期です。

疲労を日々溜め込んでしまうと、体調やメンタルの不調などにつながる可能性があるので、できる限りその日のうちにケアしていくことが大切です。

今回は仕事の日でもできる疲労回復法についてご紹介します。

エネルギー補給に欠かせない「食事」

朝食

疲れている時ほど、ギリギリまで寝ていたい気持ちから朝食を抜いてしまっていませんか?

朝食を抜くと、エネルギー不足によってだるさや疲労感を感じやすくなり、集中力が続かなくなるリスクがあります。

また、朝食には25時間周期で動く「体内時計」をリセットさせる働きがあります。

朝食を食べず、体内時計がずれたままになってしまうと、消化器官のリズムが乱れて効率よく食事をエネルギーに変えることができなくなったり、夜になっても寝付けなかったり、という弊害が起こります。

朝食は、速やかにエネルギーとなる「炭水化物」と、体内時計のリセットに関与し、ホルモンや免疫細胞などの材料ともなる「たんぱく質」を組み合わせるメニュー構成が基本です。

<炭水化物+たんぱく質の朝食例>

・納豆ご飯

・ツナトースト

・バナナ+ヨーグルト

昼食

まだまだ午後に頑張らなくてはならないタイミングです。

エネルギー補給として炭水化物は食べてほしいですが、ご飯多めの丼もの、麺類、パンのみ、といった、炭水化物に大きく偏ったメニューは、血糖値の急上昇・急降下によって疲労感を感じやすくなる原因になります。

メニュー選びの際は定食をイメージして、炭水化物、肉・魚・豆などのたんぱく質、野菜がバランスよく揃うように心がけましょう。

丼ものであっても、タコライスのように野菜が一緒にトッピングされているものや、親子丼+副菜のように品数を増やすことで定食の形に近づくように工夫するとよいです。

毎日規則正しく食事することも、体内時計を規則的にして消化吸収を効率的に行うために効果的です。

忙しい日もあると思いますが、できる限り食事の時間は規則正しく確保しましょう。

夕食

忙しい時期は、残業続きで夕食が遅い日が続いてしまうこともありますよね。

遅い時間にしっかり食べてしまうと、消化が就寝時間に間に合わず、眠っているのに胃腸は働いている状態になってしまいます。

そうすると身体が十分に休息できなくなってしまうため、睡眠の質を落とすことにつながります。

帰宅が遅くなりそうな日は、夕方頃に軽い食事をして、帰宅後に補う「分食」がおすすめです。

例えば、夕方におにぎりを食べて、帰宅後におかずだけ食べる、という感じです。

量が増えてしまっては逆効果なので、1食分を2回に分けるイメージを持ちましょう。

また、脂っこいものは消化に時間がかかるので、遅い時間は避けるように気を付けましょう。

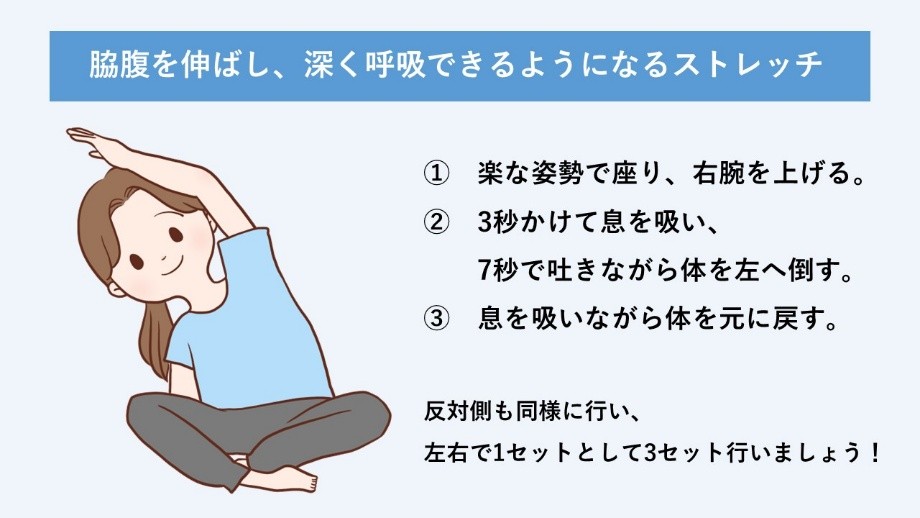

休息の効果を高める「ストレッチ」

ストレッチには、筋肉をほぐしながら疲労の原因となる「活性酸素」を取り除く作用があります。

少ない時間で最大限疲労を解消するために、デスクワークで凝り固まった首・肩周りや、立ちっぱなしで疲労した脚など、日中特に酷使した部位やだるさを感じる場所を重点的にほぐしましょう。

ストレッチをする際は、以下のポイントに気を付けましょう。

・20秒以上かけて延ばす:最初の10秒程度は、身体を慣れさせるための準備時間と捉えましょう

・痛くない程度にとどめる:痛みを伴うと、リラックス効果が薄れるとともに、かえって筋肉が硬直してしまう可能性があります。

・呼吸を止めない:ゆっくり呼吸しながら行うことで、筋肉をほぐす効果をより高める効果があります。

ストレッチで筋肉がほぐれると深く呼吸することができるようになり、身体のリラックスや休息を促す副交感神経が優位になります。

それによって、身体の回復効果が高まり、睡眠導入がスムーズになる効果も期待できます。

深い呼吸を促すためには、以下のストレッチのように体側や背中がほぐれるストレッチがおすすめです。

心身の回復に最重要な「休息」

入浴

入浴には、血行を促進することで老廃物や活性酸素の滞りを解消させる効果があります。

忙しい時ほど、湯船に浸かることをおすすめします。

入浴によって深部体温(体の中心部の体温)を高めることができると、その後深部体温が下がるにつれて眠気が起こります。

就寝の1~2時間前までに入浴できるとタイミングよく眠りにつくことができます。

温度が高すぎるお湯に浸かってしまうと身体の働きを活発にする交感神経が優位になってしまうので、目安として、少しぬるめの38~40度で15分程度入浴するようにしましょう。

睡眠

ベッドに入ってから、眠る前にスマホを見始める習慣がついていませんか?

ブルーライトの影響を受けてしまうのはもちろんですが、ベッドが眠る場所である、という認識が薄れて切り替えがうまくできなくなり、眠りにつきにくくなっている可能性があります。

同様の理由で、眠れないときにベッドに居続けることも、より寝付きにくくなってしまう要因となるので、場所によって切り替えができるように、ということを意識して就寝前の時間を過ごしましょう。

新入社員は、まだ若いこともあり回復力が高いため、疲労を感じにくいかもしれません。

しかし、新しい環境で過ごす毎日の中で、心身共に負担がかかっていることを自覚しましょう!

中堅、ベテランの方も、疲れが溜まることを「いつものことだ」と思わずに、身体からのサインを見落とさないようにしましょう!

忙しい中でも、しっかり自分を労わることは大切にしたいですね!

<参考>

・文部科学省「生活リズムの確立と朝食(食事)」

・厚生労働省 e-健康づくりネット「睡眠 – e-健康づくりネット-厚生労働省」

・厚生労働省 e-ヘルスネット「ストレッチングの実際」