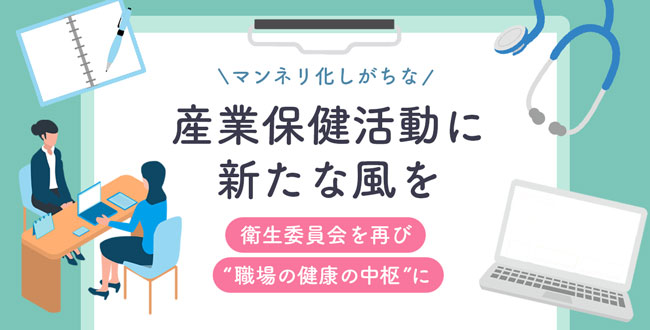

なぜ今、産業保健活動の見直しが必要なのか

近年、働き方改革の進展やメンタルヘルスへの関心の高まりを背景に、職場における産業保健活動への期待はますます高まっています。

しかし、その一方で「衛生委員会の活動が形骸化している」「毎月のテーマが代わり映えしない」といった声も多く聞かれます。

事実、厚生労働省の「産業保健のあり方に関する検討会」(2023年)では、産業医や保健師が配置されていても、実際の産業保健活動が十分に機能していないという課題が報告されています。

特に中小規模事業場においては、衛生委員会の活動が形骸化しやすく、「毎月開催されてはいるものの、議題が形だけで終わってしまっている」「社員の関心を引くような内容がない」といった実態が指摘されています。

また、日本産業衛生学会による研究報告(2024年)でも、小規模事業場においては産業保健の実施内容が限定的で、衛生委員会も「開催実績はあるが、参加者が限られており、実質的な議論が行われていない」との課題が明らかにされています。

こうした現状は産業医や保健師、そして企業の衛生管理担当者の間でも広く共有されており、産業保健活動の質的向上が強く求められています。

そこで今、マンネリ化を打破し、職場の産業保健活動に「新たな風」を吹き込むための取り組みが注目されています。

マンネリ化の背景にあるもの

産業保健活動がマンネリ化してしまう背景には、いくつかの構造的な要因があります。

まず第一に、毎月開催される衛生委員会の内容が固定化しているという点です。

年間スケジュールをテンプレートのように用い、「6月は熱中症、10月はインフルエンザ」といった具合に、過去の議題を流用し続けることで、参加者の関心を引きにくくなってしまっています。

第二に、実際の職場課題と産業保健テーマとの乖離が挙げられます。

たとえば「腰痛対策」や「運動習慣」に関する議題は繰り返し取り上げられているものの、働く人が本当に抱えている悩み(例:ストレス、人間関係、ハラスメント)に踏み込めていないこともあります。

第三に、衛生委員会の構成メンバーの固定化も影響しています。

同じ顔ぶれ・同じ役割で何年も会が続くと、活発な議論が生まれにくくなり、目的意識が希薄になっていきます。

これらの課題を解決するには、「何を扱うか」「誰が参加するか」「どのように伝えるか」という3つの観点から見直しを図ることが重要です。

具体的な工夫・取り組み事例

実際に多くの企業で行われている「マンネリ打破の工夫」を紹介します。

(1)タイムリーなテーマの導入

まず有効なのが、「今」現場で注目されているテーマを取り上げることです。

たとえば、2025年夏のような猛暑が続く年には、従来の熱中症対策に加え、「冷房使用と電気代のバランス」や「室温の適正管理」といった視点も盛り込むことで、リアルな課題として議論が深まります。

また、感染症の拡大や新たな健康リスクがニュースになった際には、その情報を衛生委員会で取り上げ、企業としての対応策を共有することが、従業員からの信頼を得る上でも効果的です。

(2)ワークショップ型の委員会

一方向の報告型から、参加型・対話型へと切り替える工夫も重要です。

ある製造業では、「健康テーマに関するグループディスカッション」を毎月実施。

たとえば「座りすぎ対策」や「間食との付き合い方」などをテーマに、従業員が自分の習慣を共有し合う時間を設けることで、活発な意見交換が行われています。

(3)若手社員や現場社員の参画

衛生委員会の構成メンバーに若手社員や非管理職の現場スタッフを加えることで、会議の空気が大きく変わることもあります。

「こんなテーマを話し合ってみたい」「実はこんな悩みがある」といったリアルな声を拾うことで、活動全体に新鮮な視点が加わります。

(4)公的資料の活用

厚生労働省や労働局が発行する「産業保健行事カレンダー」や「健康情報リーフレット」などを活用することで、信頼性の高い最新情報をもとにした活動が可能になります。

これにより、衛生委員会の質的向上も期待できます。

産業保健は“生きた活動”へ

産業保健活動のマンネリ化は、多くの職場が抱える共通課題ですが、少しの工夫と発想の転換によって、大きく変えることができます。

衛生委員会は単なる義務ではなく、働く人々の健康と職場の安全文化を支える「中枢機関」です。

その場を活性化することは、組織のエンゲージメント向上、職場風土の改善、そして長期的な人材定着にもつながります。

今後は、よりオープンで、参加型の産業保健活動が主流となるでしょう。AIやデジタルツールの導入による個人健康データの活用、eラーニング型の衛生教育なども視野に入れながら、産業保健は“生きた活動”として、企業の中でその存在感をさらに高めていくことが期待されます。

・ 厚生労働省「産業保健のあり方に関する検討会」関連資料

・ 公益社団法人日本産業衛生学会「提言:産業保健サービスを小規模事業場(従業員数50人未満)へ提供するために(2024年)」