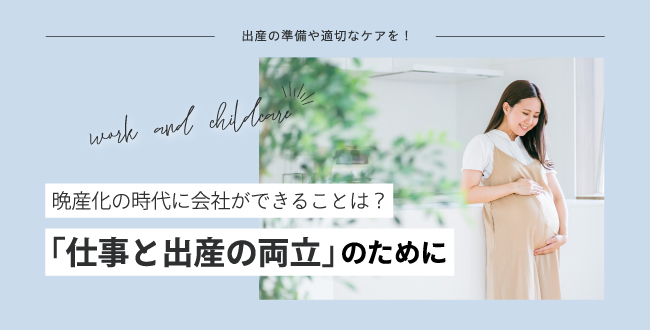

晩産化の時代に会社ができることは?「仕事と出産の両立」のために

- 2025/6/30

- WOMAN

平均初婚年齢、第1子出産時の平均年齢ともに25年間のうちに3歳上昇

社会背景の変化に伴い、晩婚・晩産が進んでいます。

厚生労働省「人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2023年の平均初婚年齢は夫31.1歳、妻29.7歳でした。

25年前の1998年は、夫28.6歳、妻26.7歳だったことから、夫、妻ともに約3歳も年齢が上がっています。

また、第1子出生時の母の平均年齢1998年27.8歳だったのに対して、2023年31.0歳でした。

第1子出生時の母の平均年齢も、平均初婚年齢とともに上昇しています。

晩婚・晩産は、近年多くの女性が選択しているライフスタイルの一つで、メリットと注意点がそれぞれあります。

今回は、晩産における妊娠・出産のリスクと対策、会社側におすすめしたい支援について解説していきます。

※日本産婦人科医会では「35歳以上で初めて妊娠・出産するヒトのことを高齢初産」としています。また国際産科婦人科連合(FIGO)でも「初産では35歳以上、経産では40歳以上」と定義しています。

高齢妊娠・出産のリスク

妊娠しにくい

女性は卵子の数が限られているため、加齢に伴い卵子の減少や老化、卵巣機能の低下により妊娠しにくくなります。

子宮筋腫などができやすくなる

子宮筋腫の発生原因は、女性ホルモンのエストロゲンが影響していると考えられています。

晩婚・晩産化が進み、出産が少なくなると女性ホルモンのエストロゲンの分泌が長くなり、子宮筋腫が発生・増大する可能性があります。

流産や死産の確率が上がる

女性の年齢が上がるにつれて、受精卵の染色体に重複や欠損による染色体異常が増加し流産や死産の確率が上がります。

妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症のリスクが高まる

妊娠中は胎児の成長に伴い、全身の循環血液量が増加します。

それにより、母体への血管の負担が大きくなり「妊娠高血圧症候群」を起こす原因となります。

また、胎盤から分泌されるホルモンの影響によって、インスリン(血糖を下げるホルモン)の分泌が減るため「妊娠糖尿病」にもなりやすくなります。

これらのほかに高齢によりリスクを高めるのが、血管の老化や女性ホルモンの低下なども関係してきます。

子宮内胎児発育不全や早産のリスクが高まる

原因としては、これまで説明してきた胎児の染色体異常や妊娠合併症(妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病など)により子宮内胎児発育不全や早産のリスクが高まります。

産道や子宮口が硬くなるため難産になりやすい

体質に関係なく、加齢により産道や子宮口の弾力性が落ちるため難産になりやすいです。

予防としては、ストレッチなどで骨盤周りの筋力を鍛えておくことが良いでしょう。

心疾患やダウン症などの染色体異常症のリスクが高まる

加齢による染色体異常で、心疾患やダウン症のリスクが高まります。

高齢妊娠・出産への対策

栄養バランスの良い食生活をする

妊娠前から、胎児の発育と母体の健康のために「主食(ごはん、パン、麺類など)」、「主菜(魚、肉、大豆製品、卵など)」、「副菜(野菜、いも、きのこ、海藻など)」を意識して、栄養バランスの良い食事をするように心掛けましょう。

また、「葉酸」を取ることも心掛けましょう。

葉酸は、水溶性ビタミンB群の一種で、特に妊娠中の女性にとって重要な栄養素です。

細胞の分裂や成長に関与しており、特に胎児の神経管の発達に必要不可欠です。

妊娠前や妊娠初期に十分な葉酸を摂取することで、神経管閉鎖障害などのリスクを減少させることができます。

葉酸は、緑色野菜(ほうれん草やブロッコリー)、豆類、ナッツ、全粒穀物、果物(オレンジやバナナ)などに多く含まれています。

また、サプリメントとしても摂取できます。

葉酸の推奨摂取量は、妊娠を計画している女性や妊娠中の女性に対しては、通常の成人よりも高く設定されています。

具体的な摂取量については、医師や栄養士に相談することをお勧めします。

適度な運動をして体力をつける

妊娠中の運動は、出産・産後に向けての体力づくりや、体重管理にもおすすめです!

妊娠中におすすめの運動は、有酸素運動(ウォーキング、マタニティヨガ、マタニティスイミング、エアロビクスなど)で、運動強度としては運動中に会話ができる程度です。

運動をすることで血行促進も期待できるので、むくみ改善や腰痛、筋肉痛などの予防改善にもつながります。

また、胃や腸を活性化させるので妊娠中の便秘改善にも効果的です。

(※主治医へ確認のもと、運動を行うようにしてください)

ストレスをためない、無理をしない

妊娠中は、身体的変化や女性ホルモンのバランス変化などにより、さまざまなストレスを受けます。

母体が強いストレスを感じると交感神経が優位になり、血圧を上昇させます。血圧が上昇することによって、血管が狭くなり血液の流れが制限されます。

それにより、胎児への血流も上手く流れにくくなり、胎児の成長に必要な酸素と栄養を受け取ることができません。

ストレスを溜めないためにも、適度な運動や趣味を楽しむなどし、十分な睡眠を確保することも心掛けましょう。

また、身体に負担のかかる姿勢(前かがみになる前屈位など)や動作(重いものを持つなど)、長時間の立ちっぱなしや座りっぱなしは、妊娠中のトラブルを招く可能性があります。

ご自身の身体を第一に、無理をしない行動をしましょう。

妊娠経過に伴った適正な体重増加をしていく

妊娠中は、胎児や胎盤、羊水、血液量、皮下脂肪、子宮、乳房などにより体重が増加します。

妊娠前の体格により、増える量には個人差があります。体重の増えすぎは、妊娠高血圧や妊娠糖尿病を発症するリスクが高まります。

主治医の指示のもと適切な体重を心掛けましょう!

参考:こども家庭庁母子健康手帳情報サイト「すこやかな妊娠と出産のために 妊娠中と産後の食事-新しい生命と母体に良い栄養を‐(PDF)」

妊婦健診は必ず受ける

妊婦健診では、妊娠週数に応じた問診・診察で健康状態の確認や、母体や胎児の発育状態を確認する検査をします。

また妊娠期間を健やかに過ごすための、食事や生活に関する保健指導や不安・悩みの相談も行います。

母体と胎児の健康を守るための大切な機会ですので、必ず受診をするようにしましょう!

仕事の両立~会社側におすすめしたい支援~

現代社会では、女性の社会進出が進展しており、さまざまな分野で女性が活躍をしています。

教育の普及や法制度の整備、意識の変化により、女性の経済活動やリーダーシップの機会が拡大しています。一方で、妊娠・出産に関する課題も存在し、仕事と家庭の両立が重要なテーマとなっています。

妊娠・出産を望む女性にとって働きやすい会社を目指すために、会社側ができることを下記にまとめました。

・ 産前産後休暇・育児休暇の充実:法定の休暇制度に加え、長期の休暇取得を推奨しやすい環境を整備する。また、柔軟な休暇制度や時短勤務を導入することも有効

・ 健康管理サポート:定期健康診断や妊婦検診の補助金支給、産前産後の健康相談窓口の設置など、健康面でのサポートを提供

・ 産休・育休中の給与保証や手当:法定の育児休業給付金に加え、会社独自の手当や給与保証制度を設けることで、経済的負担を軽減

・ カウンセリングやメンタルヘルス支援:妊娠・出産に伴う不安やストレスに対応するための専門カウンセリングサービスを提供

・ 柔軟な勤務時間・在宅勤務制度:高齢妊娠のリスクや体調変化に対応しやすいよう、勤務時間の調整や在宅勤務の推進

・ 情報提供・セミナー開催:高齢妊娠・出産に関する情報やリスクについてのセミナーや研修を実施し、社員の理解と安心感を促進

・ 育児支援制度:保育園の利用補助や育児休暇後の職場復帰支援プログラムなど、長期的な育児支援も重要

妊娠と出産は、女性の人生において大きな節目であり、健康と安全を確保するためには、十分な準備とケアが不可欠です。

それぞれの段階での準備や適切なケアを行うことが、母子の健康と幸せにつながりますので、ぜひ参考にしてみてください。