- Home

- ワークライフバランス, 労働環境

- 経営者が最も受けているがん検診は?~中小企業での「がん対策」実態調査より~

経営者が最も受けているがん検診は?~中小企業での「がん対策」実態調査より~

- 2025/4/16

- ワークライフバランス, 労働環境

2025年2月3日、がん対策推進企業アクションは「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」(以下、2024年度調査結果)を公表しました。

これは、2020年度から5年連続で実施している中小企業のがん対策に関する全国調査です。

2024年度調査結果の回答企業数(経営者数)は、7,999社でした。

以下では、2024年度調査結果をわかりやすく紹介します。

経営者自身と従業員のがん検診受診率(直近2年間)と「がん対策」への関心の度合い

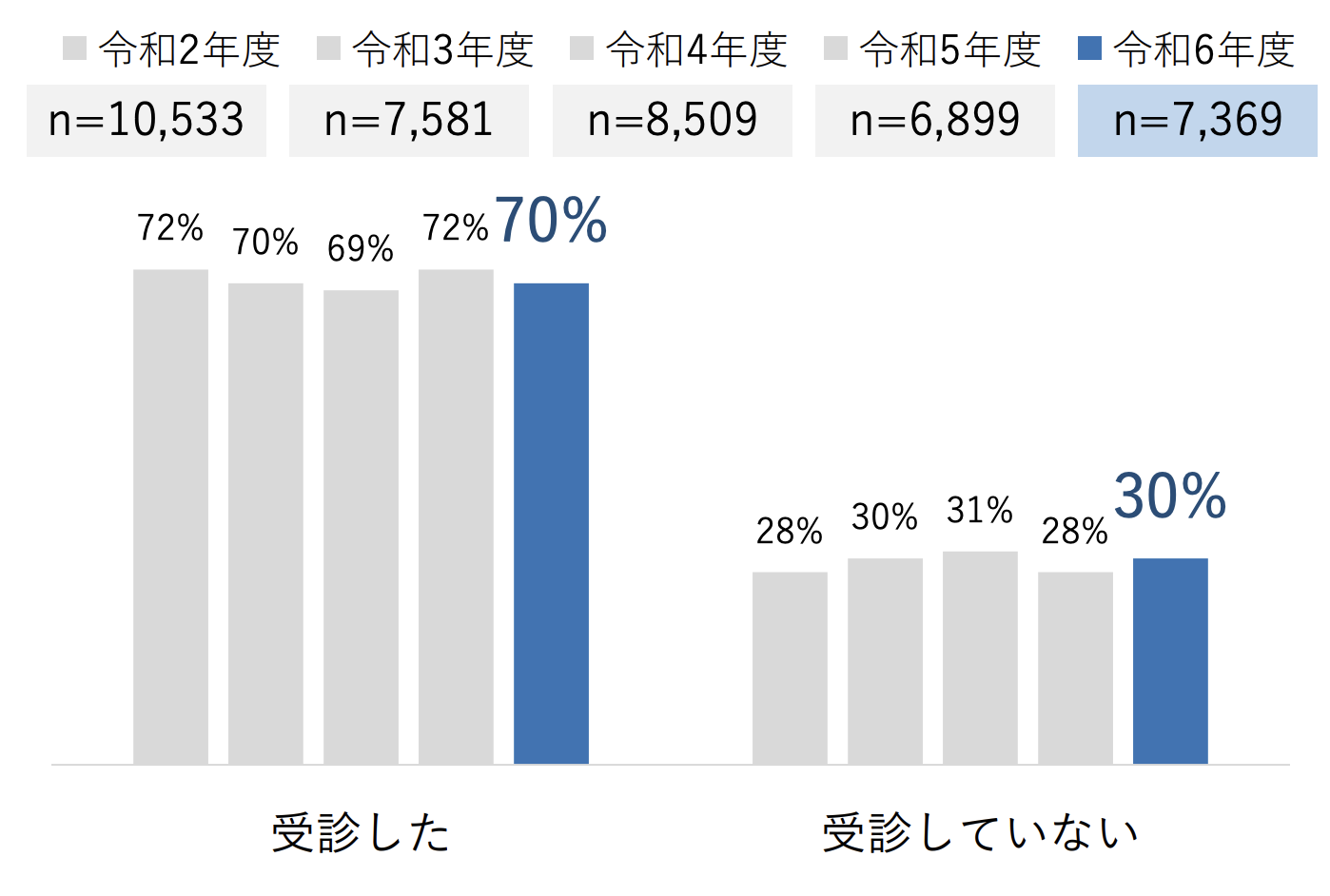

① 経営者自身のがん検診受診率(直近2年間)

2024年度調査結果によると、全国の中小企業経営者のがん検診受診率は約70%とみられています。

検診の種類をみると、胃がん健診53%(うちバリウム27%、胃カメラが26%)、大腸がん検診45%(うち検便31%、内視鏡検が14%)、肺がん検診25%、乳がん検診4%(うちマンモグラフィ2%、超音波検査2%)、子宮頸がん検診2%でした。

また国推奨ではありませんが、前立腺がん検査は16%が受診していました。

出所:がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

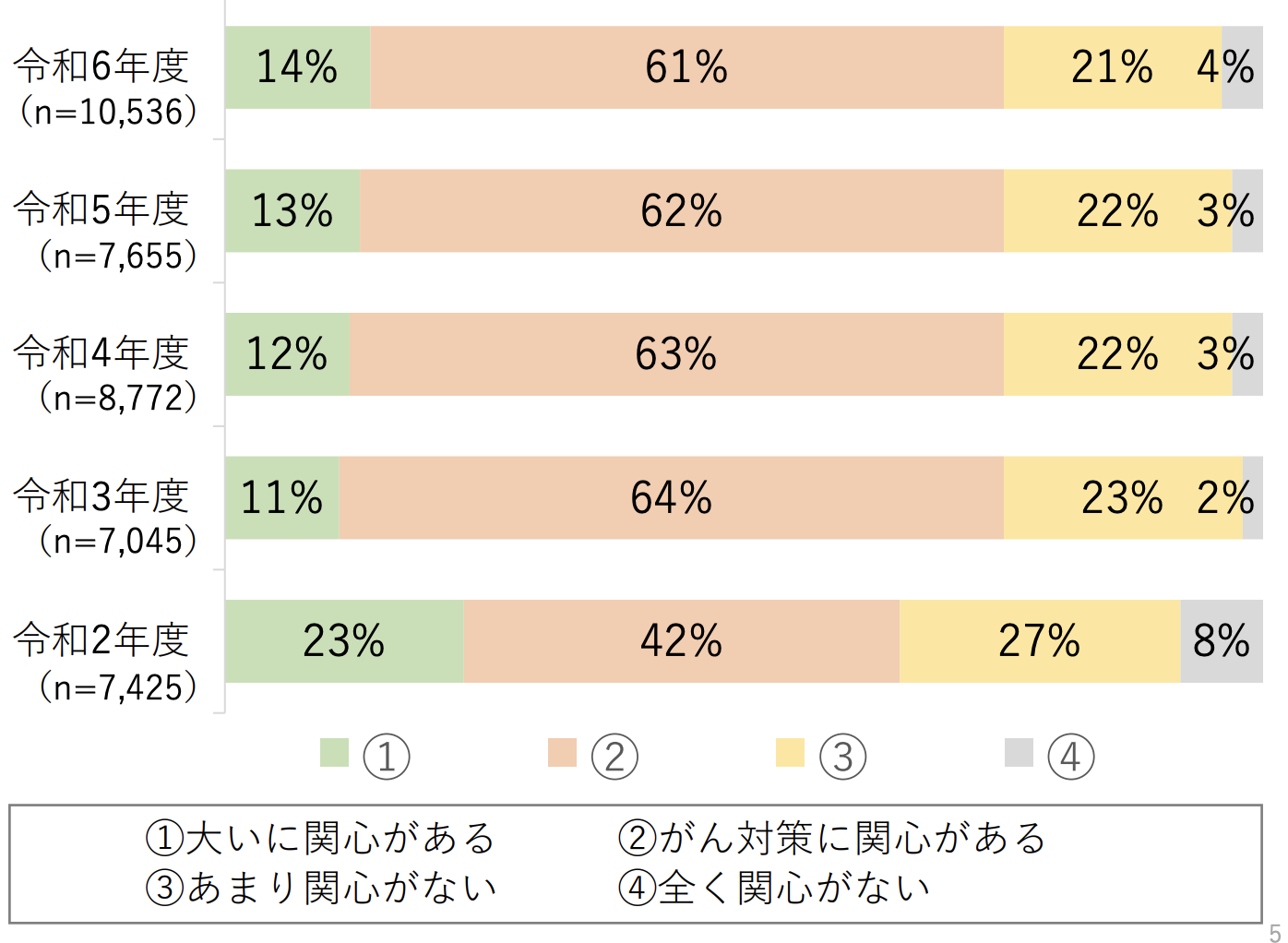

② 経営者の「がん対策」への関心の度合い

経営者に「自身も含め、従業員のがん対策(検診)に関心をもっているか」聞いたところ、「①大いに関心がある」14%、「②関心がある」61%、「③あまり関心がない」21%、「④全く関心がない」4%でした。

この数値は5年間横ばいの状況が続いています。

「①大いに関心がある」「②関心がある」を合わせると75%ではあるものの、①の割合の少なさは懸念点といえそうです。

出所:がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

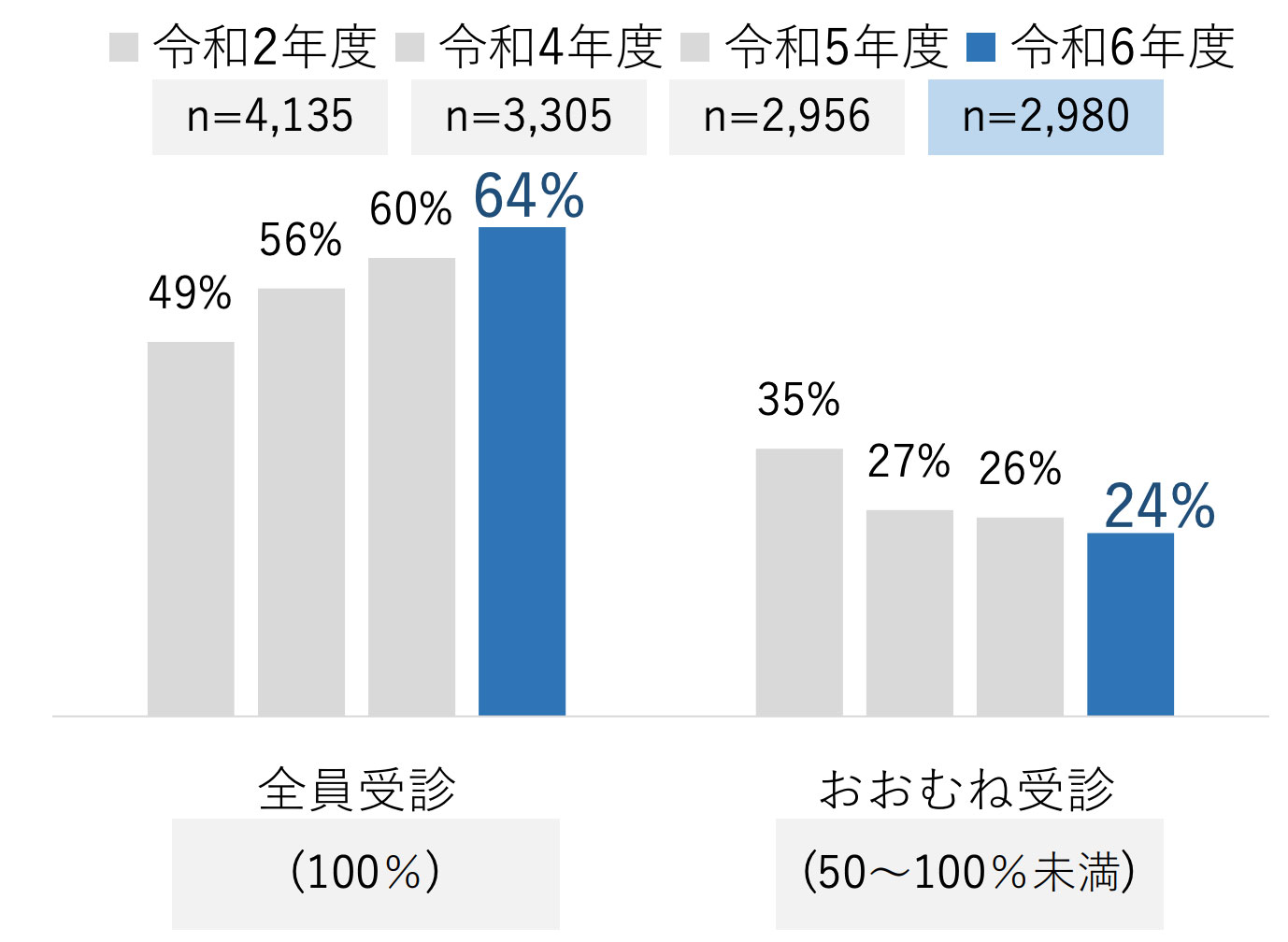

③ がん検診実施企業での受診対象者の受診状況 (直近2年)

がん検診について全員受診(100%検診:把握)の企業は49%から56%、さらに60%へと増加し、今年度は2024年度調査結果では64%に達しています。

全員受診の企業が増えている背景には、企業側が従業員の検診受診の実態をより積極的に把握しようとしていることがあると考えられます。

これにより、「陽性」(要精密検査)と判定された従業員への受診勧奨がしやすくなり、より効果的ながん対策へとつながるでしょう。

こうした経年変化は、非常に望ましい傾向といえます。

出所:がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

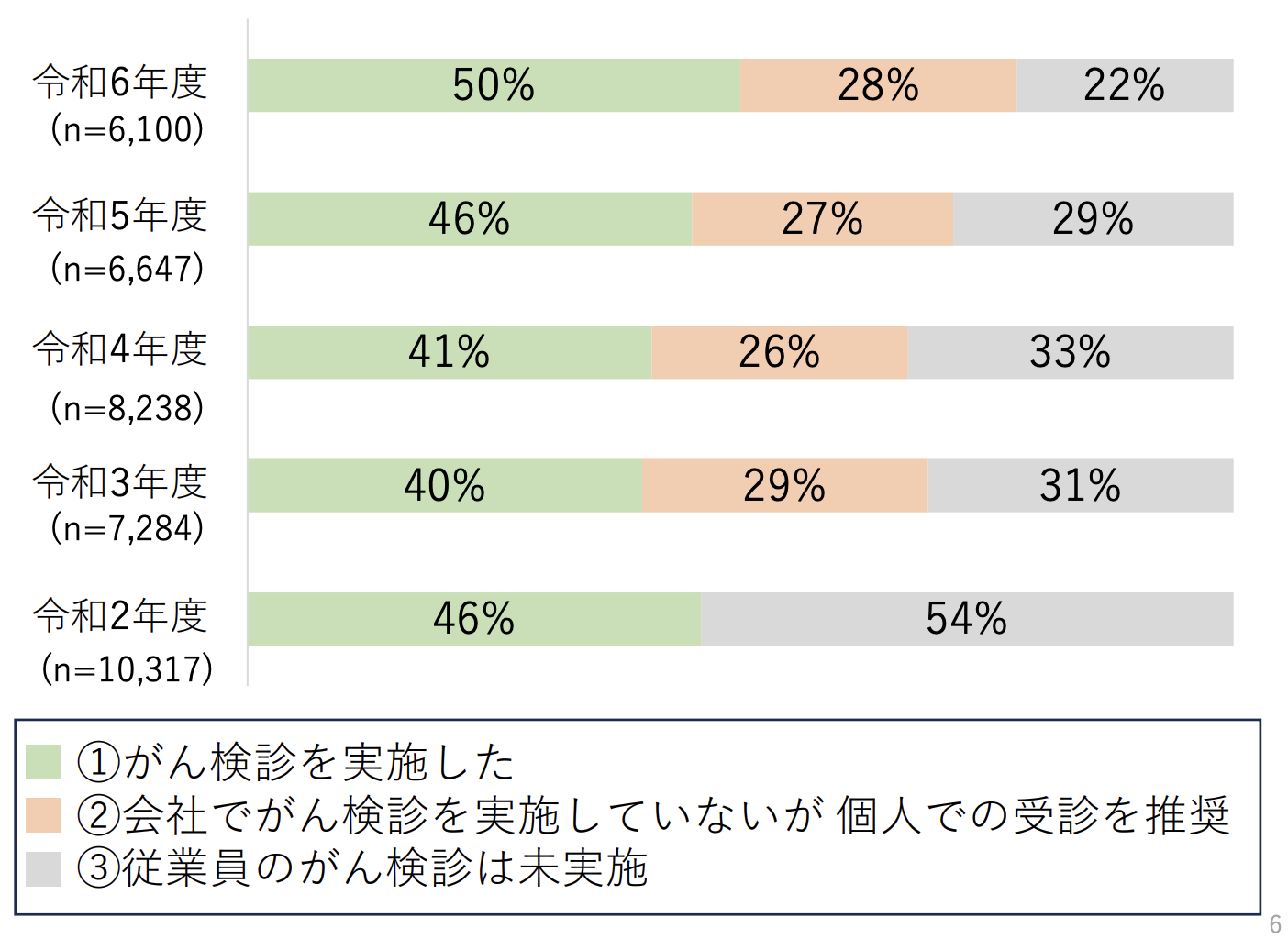

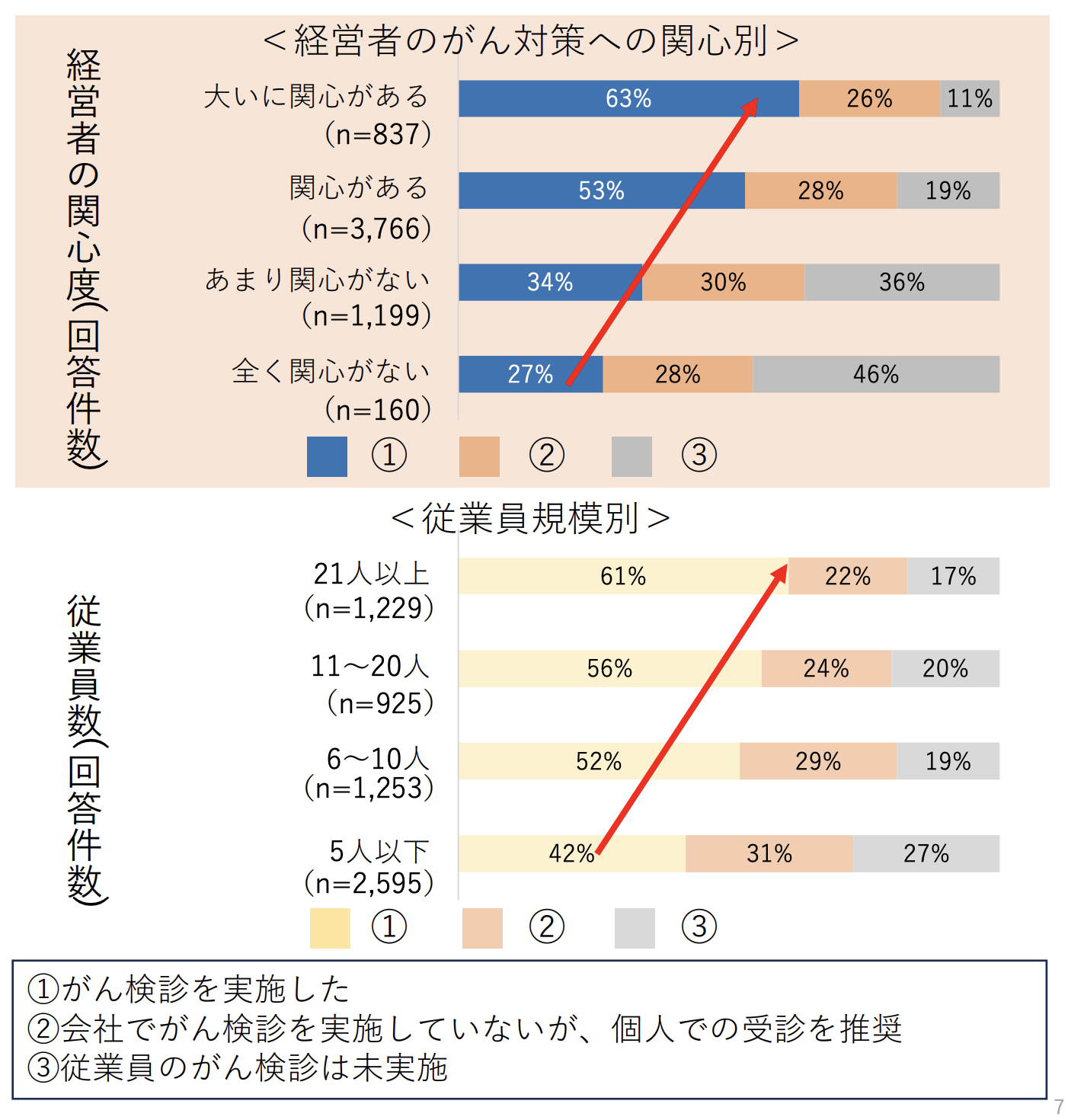

④ 従業員へのがん検診実施率

「従業員のがん検診を実施した」企業は50%で、未実施の企業は22%でした。

また、「会社でがん検診を実施していないが、個人での受診を推奨している」企業は28%となっています。

この「個人での受診推奨」については、会社として受診状況を把握しているかどうかを質問していないため、推奨の程度に温度差がある可能性があり、判断が難しいところです。

しかし、「未実施」と回答している企業とは大きな違いがあると考えられるため、おおよそ5割の企業で「実質的に実施している」とみなせるのではないでしょうか。

出所:がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

⑤ 従業員の「がん対策」への関心の度合い

2024年度調査結果によると、がん対策に強い関心を持つ企業と、関心のない企業とでは検診の実施率に2倍以上の差が見られ、「経営者のがんに対する関心が高まるほど、検診の実施率が急激に向上する」ことが明らかになりました。

企業の健康経営を考えるうえで、重要な“指標”となるといえるでしょう。

さらに従業員規模別に見ると、大企業ほど実施率が高い傾向があり、小規模企業の経営者に対して、がん対策の啓発をより強化していく必要性が浮き彫りになりました。

出所:がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

⑥ 従業員のがんり患者の有無と、就労状況

がん対策推進企業アクションでは「がんでもやめない。やめさせない」をスローガンに掲げています。

2024年度調査結果によると、「がんにり患した従業員がいる(いた)」と回答した企業の割合が、これまでの3割以下から31%へと増加しました。

しかし、り患した従業員の就労状況を見ると、「勤務を継続」とした割合は68%、「退職」は32%と、いずれも過去と変わらない結果となりました。

そのため職場環境の改善が進んでいるとは言い切れません。

「がんでもやめない、やめさせない」という意識を、すべての企業が共通の目標として掲げ、より一層浸透させていくことが求められます。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)への認識

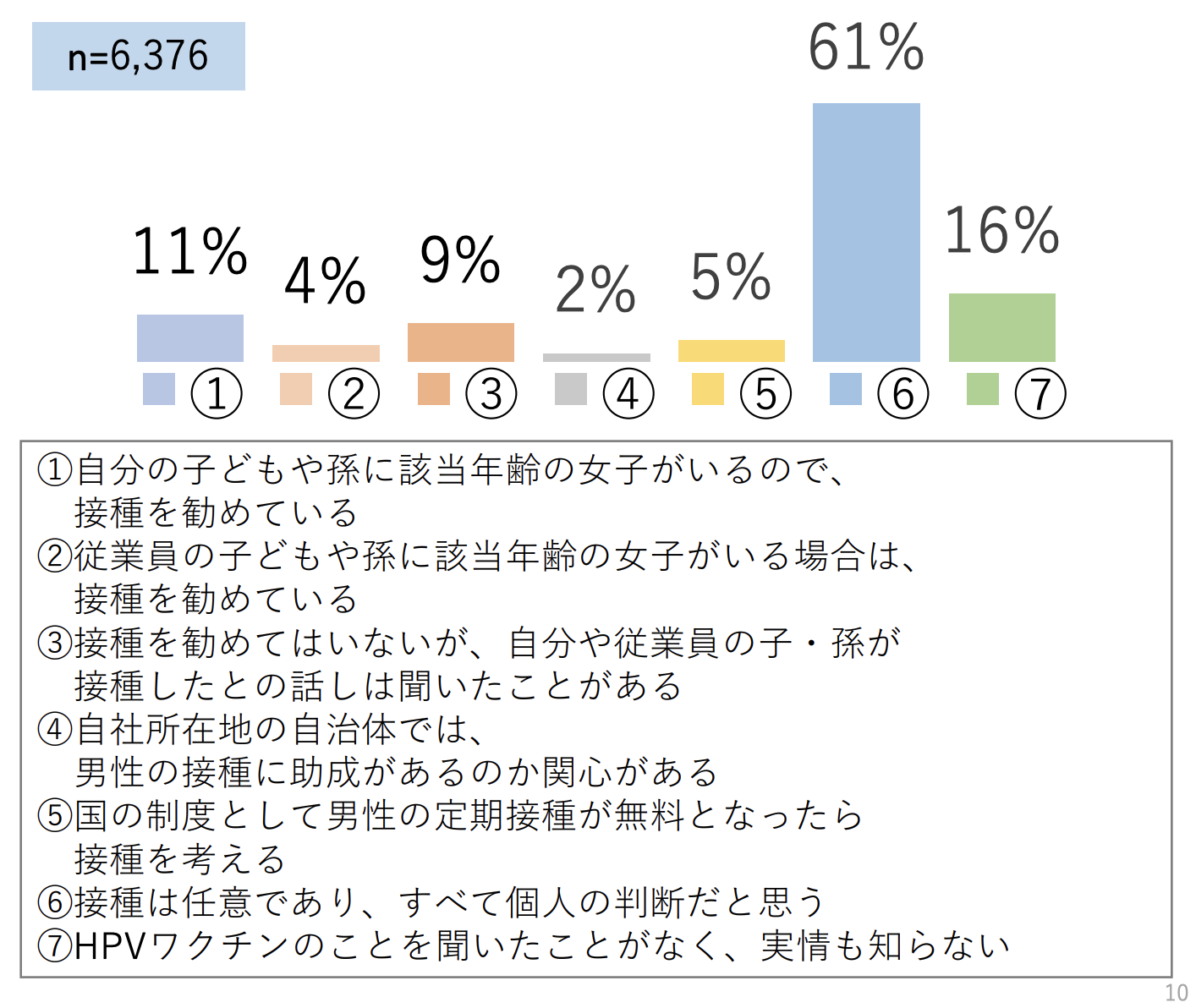

2024年度調査結果によると、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について、半数以上の経営者が「接種は任意であり、すべて個人の判断によるものだと思う」と回答しました。

ただ、「HPVワクチンについて聞いたことがなく、実情も知らない」と回答した経営者は16%にとどまり、「自分の子どもや孫に該当年齢の女子がいるため、接種を勧めている」という回答も11%あり、一定の理解が広がっていることがわかります。

出所:がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

さいごに

今後、企業で働くがん患者は増加すると考えられます。

主な理由は「女性の社会進出」と「定年延長」です。

50代前半までは女性のがん患者が男性を上回り、30代ではその差は2.5倍に達します。

女性の社会進出が進むことで、職場でのがん患者も増えるでしょう。

一方、50代後半以降は男性のがん患者が急増します。

これは老化の影響が大きいためです。

さらに定年延長により働き続ける男性が増えることで、企業内のがん患者も増加すると予想されます。

医療の進歩により、多くのがんの生存率は向上し続けています。

すべてのがんを完全に治すことは難しいものの、根治を目指した治療を受け、その後も定期的な検査を受けながら、転移や再発なく生活している人は大勢いらっしゃいます。

また、転移や再発をした場合でも、治療を続けながら社会生活を送っている人も少なくありません。

働く世代の高齢化が進む中、企業はどのようながん対策を講じるべきかを検討し、人材損失を防ぎながら経営基盤を安定させる取り組みが求められるでしょう。

<参考>

・ がん対策推進企業アクション「令和6年度(2024年度)中小・小規模企業での「がん対策」(検診・就労)の実態調査結果報告」

・ 厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告(PDF)」