日本の雇用慣行が変化する中、「キャリア自律支援」の重要性が高まっています。

長期雇用や企業主導のキャリア形成から、個人が主体的にキャリアを形成し、中長期的な雇用能力を高める方向へと移行しています。

この責任を個人と企業が共有し、両者でキャリア開発に取り組むことは、人的資本経営においても重要な視点です。

十分なキャリア支援がない企業は離職リスクが高まる一方で、上司との質の高い対話が従業員の「キャリア自律意識」や「組織への愛着」を向上させることがわかっています。

今回は、株式会社リクルートの「企業情報の開示と組織の在り方に関する調査2024」、「就業者のキャリア自律・キャリアオーナーシップに関する調査2023」(以下、「キャリア自立調査) をもとに 「キャリア自律」への課題と心因を解説していきます。

【課題】「キャリア自律」の実態は「キャリア強制律」or「キャリア孤立」

「キャリア自律調査」では、働く個人がキャリア形成において企業の支援を期待する一方、「支援してくれる職場の仲間が少ない」「仕事を客観視する場やキャリアを考える機会が少ない」など、働く個人の主体的なキャリア形成意欲に「会社や上司が向き合ってくれない」と感じている実態が明らかになりました。

「キャリア形成は自分だけの責任である」と考えてしまっている人も一定数いました。

その結果、企業が責任を放棄し、キャリア形成が個人に過剰に押し付けられる「キャリア孤立」の状況が生まれていることが指摘されています。

◾️キャリア形成に関する支援や責任の捉え方

キャリア自律調査(全体/単一回答n=10,071)数値は「あてはまる」「ややあてはまる」の計

・自分のキャリアについて支援してくれる仲間が職場にいると思う:28.1%

・キャリア形成は自分だけの責任である:27.0%

◾️職場で普段実施している キャリアを考える機会や場についての実態

個人調査(働く個人/単一回答n=827)数値は「積極的に実施している」「どちらかというと実施している」の計

・仕事を言語化、客観視する機会や場:21.2%

・キャリア開発に関する研修への参加:18.1%

この「キャリア自律」不調の心因として、以下3点が挙げられます。

① 個人と企業の信頼関係の希薄さ

働く個人と企業の「信頼関係」の希薄化が「キャリア自律」の大きな障壁となっています。

この状況では、企業主導のリスキリングや配置転換が従業員のキャリア形成ではなく一時的な義務と捉えられる可能性があります。

個人主導のキャリア形成への転換や、上下関係から水平関係、主従関係から互恵関係への再構築が求められています。

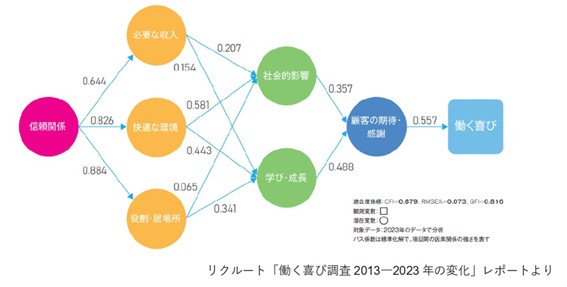

共分散構造分析の結果、「働く喜び」は「信頼関係」を基盤とし、「必要な収入」「快適な環境」「役割・居場所」の衛生要因、「社会的影響」「学び・成長」の動機付け要因、「顧客の期待・感謝」という4階層のメカニズムによって高められることが明らかになりました。

この結果から、すべては「信頼関係」の構築から始まることが示唆されます。

② 未来への社内展望と社外展望の少なさ

キャリアパスの画一性や不透明性が、従業員の「キャリア形成意欲」や学習意欲を阻害しています。

どのスキルを磨けば良いのか展望が見えにくく、「リスキリング」で得たスキルも配置や転職にどう活かせるのか不明確なため、新たな挑戦意欲が低下しています。

◾️将来キャリアの展望について人事や上司と話す機会がない

キャリア自律調査(働く個人/n=8,459)

・将来キャリアの展望について人事や上司と話す機会がない:43.9%

◾️勤め先のキャリアパスが不明瞭である

キャリア自律調査(働く個人/n=8,459)

・勤め先のキャリアパスが不明瞭である:40.5%

③ 企業主導のキャリア形成の人事慣行

多くの日本企業では、企業主導のキャリア形成が主流で、従業員は受動的な立場に置かれ「キャリア自律」が育ちにくい状況です。

リスキリング機会が提供されても、個人の希望が無視された配置では、従業員が主体的に取り組む「キャリア自律」は実現しません。

◾️既存の繰り返し ・延長線上の仕事ばかり要求される

キャリア自律調査(働く個人/n=8,459)

・既存の繰り返し ・延長線上の仕事ばかり要求される:41.1%

【処方】「キャリア強制律」「キャリア孤立」から「キャリア共律」へ

現在の「キャリア自律支援」は、企業主導の「キャリア強制律」や「キャリア孤立」とも言える状況です。

この課題を克服するには、新たな信頼関係の構築、キャリアパスの透明性向上、従業員の主体性を育む組織文化とマネジメントの仕組みが必要です。

企業は「試練と支援の機会」を整備し、対話を重ねることが重要で、個人もキャリア形成への好奇心を持ち、積極的に学び成長する姿勢が求められます。

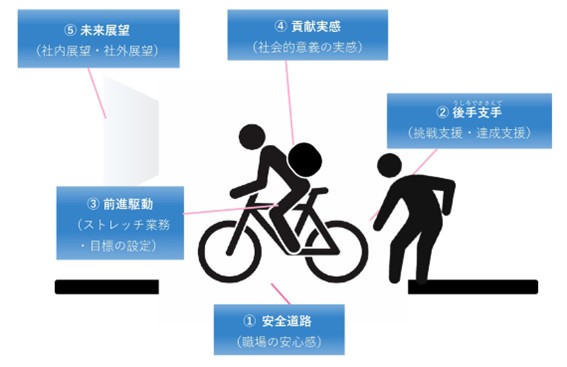

以下には、企業が行うべき「5つの支援」を示します。

① 安全道路(職場の安心感)

職場における安心感は、「キャリア自律」を育む基盤です。

これは、困難や失敗を恐れず、自らの未来のキャリアや新たな挑戦に向かって前進したいという意識を育む土台となります。

この安心感は、初めて自転車に乗る時の安全な道路に例えられます。

転倒しても大きなケガをしない環境やガードレールで守られた安全な道路の存在は、未来のキャリアに踏み出す個人にとって重要な要素です。

この要素を満たすことにより、今の職場で安心して働けている・大切にされているなど企業から「信頼」や「応援」されているという実感につながります。

② 後手支手(挑戦支援・達成支援)

新しい仕事やキャリアに挑戦する際、一人ですべてを管理するのは困難であり、進捗把握や問題対処は大きな課題です。

子どもが初めて自転車に補助輪なしで乗る様子を後方から見守るようなイメージです。

「適切なタイミングでのフィードバック」「困難な状況でサポート」「目標達成を支援」これらの要素が、新たなキャリアに挑戦する人の成長と成功には欠かせません。

上司は後方から支える存在として、メンバーの自律を促しながら必要な援助を提供する必要があります。

③ 前進駆動(ストレッチ業務・目標の設定)

日常業務の繰り返しだけでは、自身のキャリアを主体的に捉えられず、新たな挑戦への意欲が高まりません。

自ら新しい目標を見いだすことも難しく、必要なスキルやその磨き方を一人で発見するのは困難です。

たとえば、初めて自転車の補助輪を外し自立前進する時にも、「あそこまでは一人でこいでみよう」といったゴールやコースの設定や、安定したこぎ方を学ぶための適切な助言が必要です。

企業は働く個人が挑戦したくなる目標を対話を通じて設定し、必要なスキルをじっくりと学ぶ機会を提供することが重要です。

④ 貢献実感(社会的意義の実感)

自分の仕事が顧客や社会にどう貢献しているかを考えることは、「ありたいキャリア」を考えるきっかけとなり、成長に不可欠です。

社会的意義の理解は、キャリア発展を促す重要な要素です。

⑤ 未来展望(社内展望・社外展望)

上司は部下との対話で、中長期的な視点を持つことが重要です。

これまでの経験やスキルが社内外の将来キャリアにどう活かせるか、成長の可能性を話し合うことで、部下の自律的なキャリア展望を育めます。

将来の可能性を認識し、経験を積みスキルを磨くことは、新たなキャリアへの挑戦に不可欠です。

さいごに

社員に「キャリア自律」を醸成させるために企業と従業員の間で乖離が生じているのが現状です。

従業員だけに責任を求めすぎたり、画一化された支援をするのではなく、「本人がどうしたいか」をヒアリングする機会を設け、双方の「信頼関係」を築くことは「キャリア自律」を大いに促していると言えます。

「主体的なキャリア形成意欲」を個人と企業が共創していくための「キャリア共律」を目指して、企業としてどのような支援ができるかを重要視していく必要があるでしょう。

<参考>

株式会社リクルート「『企業情報の開示と組織の在り方に関する調査2024』第四弾『キャリア自律』から『キャリア共律』へ 働く個人が、未来の機会に自ら歩み出したくなる“5つの支援” (PDF)」