- Home

- ワークライフバランス

- ワークライフ・インテグレーションを実現できている人はどのような人

ワークライフ・インテグレーションを実現できている人はどのような人

- 2025/4/14

- ワークライフバランス

「ワークライフ・インテグレーション」という言葉を知っていますでしょうか。

よく似た用語「ワーク・ライフ・バランス」を知っている人は多いと思います。

実際、ワークライフ・インテグレーションを知っている人は25.8%しかいないのに対して、ワーク・ライフ・バランスを知っている人は84.4%とアンケート結果がでています。

ワークライフ・インテグレーションは、ワーク・ライフ・バランスから発展したものであり、仕事と私生活の双方を充実させ人生を豊かにする考え方です。

仕事と私生活を対立的に捉えるのではなく、相乗効果によってより良い人生を形成することを目的としています。

一方で、ワーク・ライフ・バランスは仕事と私生活どちらか一方に偏りが起きないように調整する考え方です。

今回は、株式会社マイナビが現在正社員として働く20~59歳の男女3,000名を対象に行った「正社員のワークライフ・インテグレーション※調査2025年版(2024年実績)」の結果から、ワークライフ・インテグレーションを実現できているのはどのような人なのかを紹介していきます。

ワークライフ・インテグレーションを実現できている割合

「私生活と仕事につながりを感じている」と回答したのは約全体の7割でした。

これは、多くの人が私生活と仕事に何かしらのつながりを感じていることを示しています。

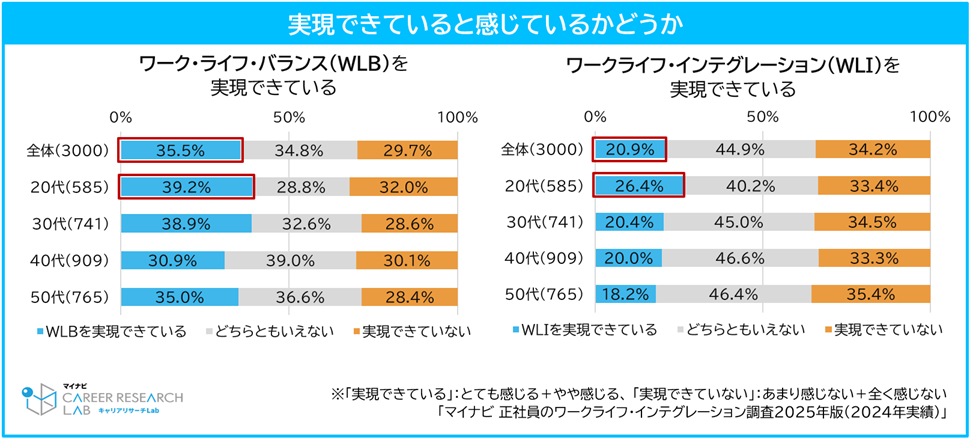

また、ワーク・ライフ・バランスとワークライフ・インテグレーションの意味を伝えたうえで実現できているかを聞いたところ、ワークライフ・インテグレーションは全体で20.9%実現できているとの回答がありました。

ともに20代が実現できている割合が多いです。

ワークライフ・インテグレーションを実現できている要因として、在宅勤務や有給休暇の取りやすい環境、残業時間が多くないとの回答がありました。

一方で、実現できていない要因としては、通勤時間の長さや業務量過多によって私生活でも仕事が頭から引き離せないことなどが挙げられました。

ワークライフ・インテグレーションを実現できている人の特徴は

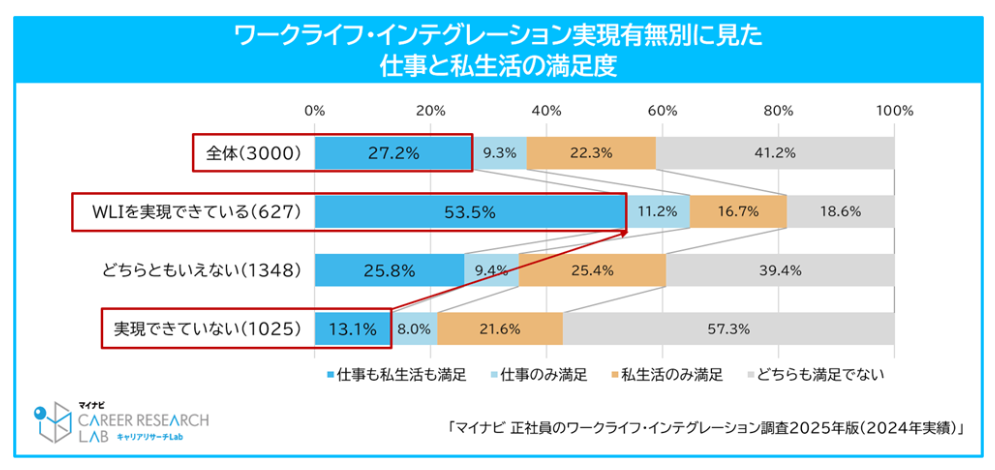

ワークライフ・インテグレーションを実現できている人はできていない人に比べ、年間休日数や残業時間、年収、仕事も私生活の満足、働くモチベーションなどがポジティブな傾向がありました。

年間休日日数の平均は2.6日長く、1カ月当たりの残業時間の平均は2.9時間少なく、年収平均が64.9万円高い結果となっています。

仕事も私生活の満足はについて実現できている人は53.5%であり、実現できていない人は13.1%の結果で約40ポイントの差がありました。

働くモチベーションの高さについても実現できている人は55.6%がポジティブな回答をした一方、実現できていない人は11.9%にとどまりました。

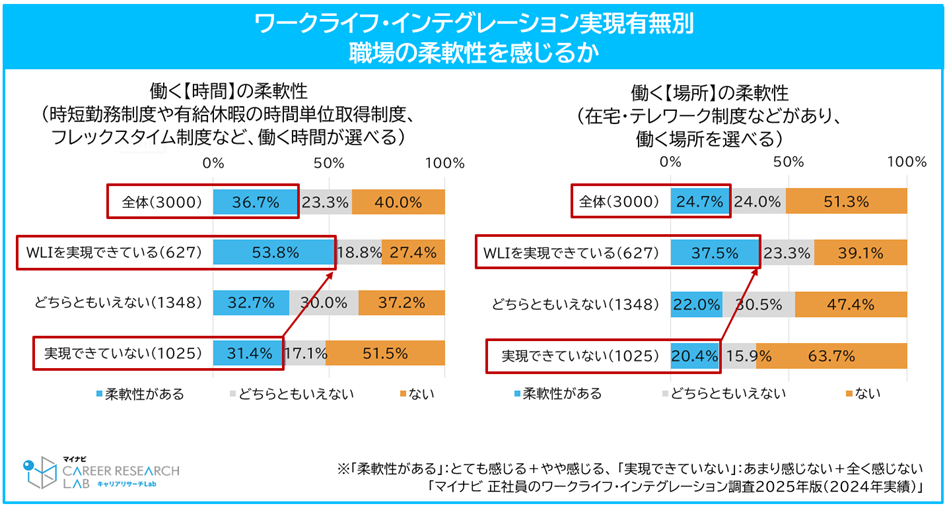

また、働く時間や場所の柔軟性もワークライフ・インテグレーションに影響を与えている傾向があります。

働く時間の柔軟性がある場合、ワークライフ・インテグレーションを実現できているとの回答が53.8%であり、ない場合は31.4%にとどまりました。

働く場所の柔軟性がある場合、ワークライフ・インテグレーションを実現できているとの回答が37.5%、ない場合では20.4%でした。

おわりに

良くも悪くも「私生活と仕事につながりを感じている」人は約7割います。

その中で、ワークライフ・インテグレーションを実現できている人はできていない人に比べると1カ月当たりの残業時間、年収平均などさまざまな面で良い傾向があることが明らかになりました。

今回の調査結果から、ワークライフ・インテグレーションを実現できている人は、個人だけでなく企業にとっても良い影響があるとわかりました。

これからの働く人々がワークライフ・インテグレーションを実現できるように、働く時間の柔軟性や場所の柔軟性などの点を少しずつ改善していくことが必要です。

<参考>

マイナビキャリアリサーチLab「正社員のワークライフ・インテグレーション調査2025年版(2024年実績)」

唐澤さん公益通報サムネ.jpg)