「スマホ内斜視」をご存じですか?

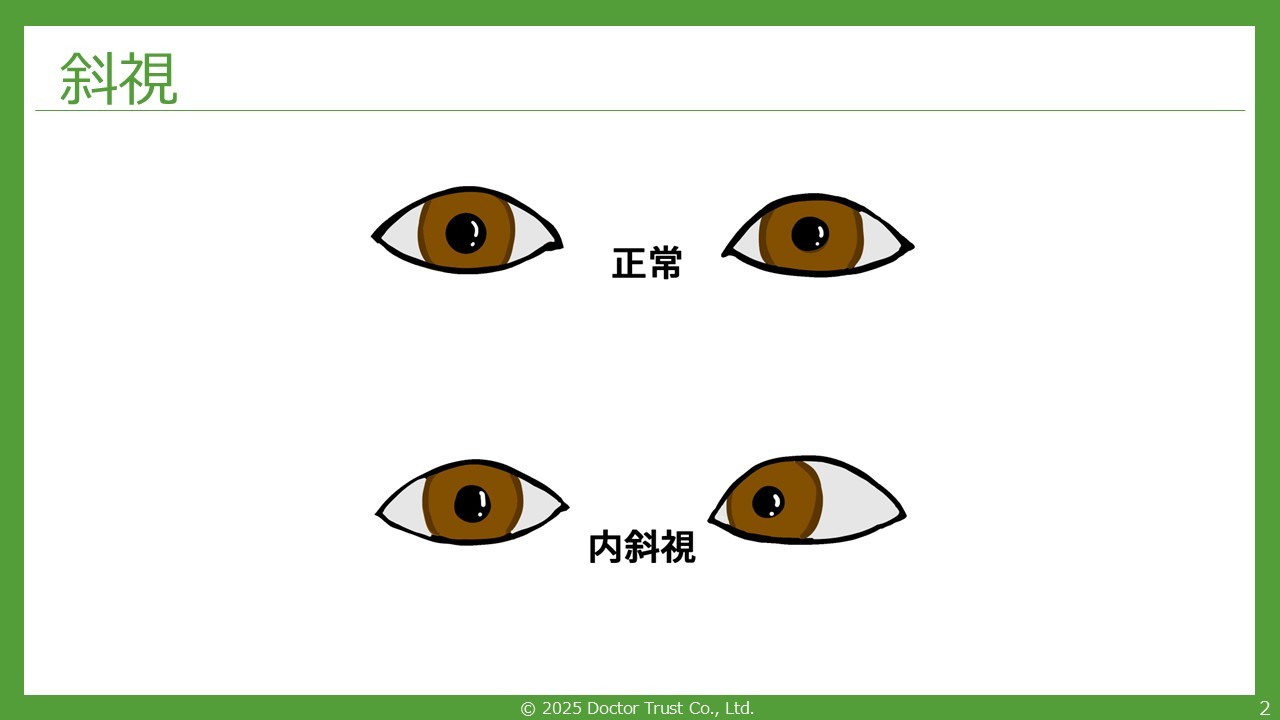

スマホやタブレットなどを長時間見たあとに、目のどちらかが内側に寄っている状態となるものです。

物が二重に見えてしまうなどの症状が発生します。

原因は明確ではないそうですが、急性内斜視がスマホによって引き起こされることが多いため、「スマホ内斜視」と呼ばれる場合もあります。

近年、若者を中心にそのスマホ内斜視の増加が心配されています。

仕事に関する連絡もすべてスマホ、休憩時間も絶えず触っていて、一日を通して使用している方もいるかもしれません。

現代病ともいえる「スマホ内斜視」についてわかりやすく説明していきます。

スマホ内斜視とは?チェックリストを使用して確認しましょう

スマホ内斜視とは、スマホやタブレットの長時間使用等の不適切な使用に伴って発生する「急性内斜視」のことを指します。

近距離でスマホを見ていることから、目が内側にずれてしまう状態です。

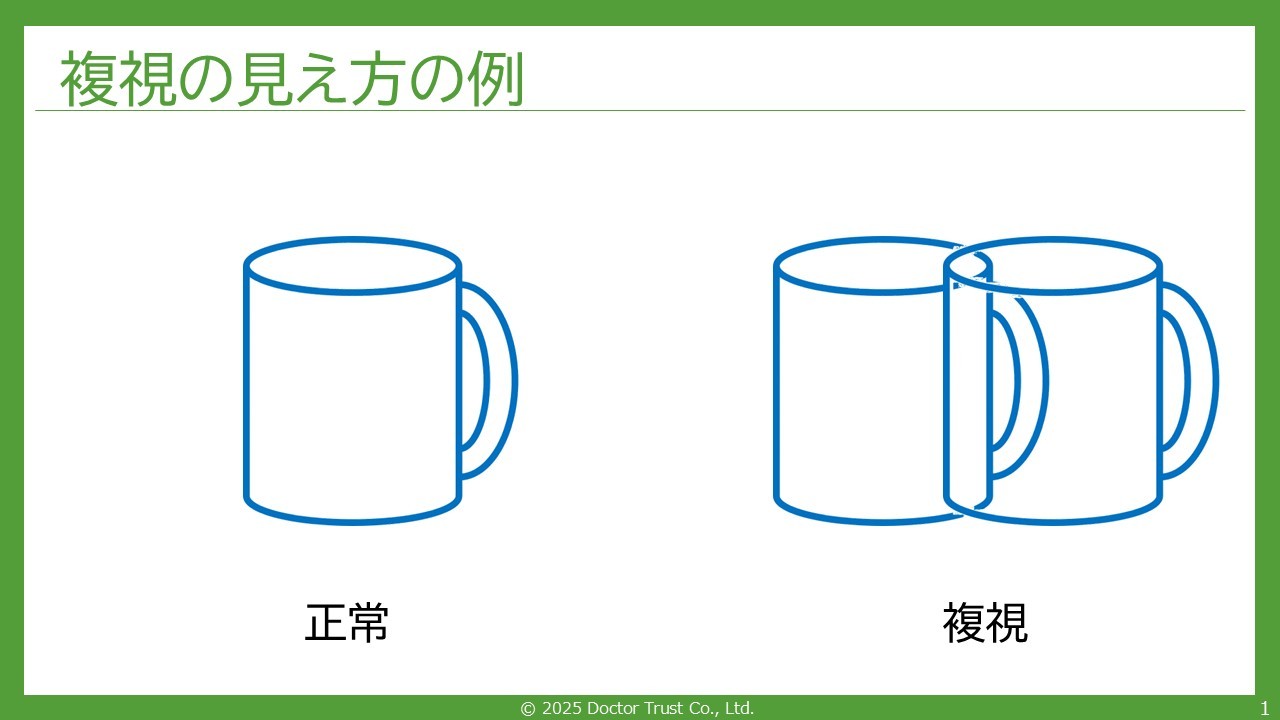

スマホ内斜視の症状として、一つのものが重なって見える複視という症状や、立体感がわかりづらくなる症状があります。

スマホの使う時間を減らしても、徐々に戻らなくなる方もいます。

まずは、普段スマホやタブレットを使い過ぎていないかを確認しましょう。

スマホを使い過ぎ?チェックリスト!

スマホのスクリーンタイムが一日4時間以上

スマホの画面を目からの距離が40cm以内で見ることが多い

横になってスマホを見ることが多い

就寝時、起床時にベッドでスマホを使う

スマホを絶えずチェックをしてしまう

対処法や治療方法

第一に、スマホやタブレットを見る時間を少なくするよう心がけましょう。

総務省の調査によると、スマホのインターネット利用時間として、平日は2時間、休日は3時間程度スマホを使用している人が多いようです。

成人のスマホの使用時間の目安としては2~3時間以内にとどめるのがいいでしょう。

まず、スクリーンタイムなどの機能を活用して、どれだけスマホを使っているか確認することをおすすめします。

どうしてもスマホを使わざるを得ない人については、スマホと目の距離と姿勢に注意しましょう。

目と画面の距離が近いことで、ピントが合わないようになります。

腕をいつもより伸ばして使う、スマホの位置を目の高さまたは目線の少し下で見るようスタンドやケースを使用する、など実践しましょう。

また、30cm未満の時間が長くなると警告がでるような設定やアプリの利用もあるので、活用するといいでしょう。

スマホによる睡眠への影響もありますが、寝ながらスマホを使用すると、画面と目の距離が近くなってしまいます。

特に、横向きでスマホを見ることで画面の距離や角度が両目でずれてしまうため、リスクが高まります。

寝ながら使うことが多い方や寝る直前にスマホを使っている人は控えましょう。

また、絶えずチェックしたり、手首や首の後ろに痛みが生じていたり、スマホを使うといらいらする人は使いすぎかもしれません。

スマホを見るときは20分ごとに休憩をとり連続して使用しないようにし、6m以上先のものを20秒以上眺めるようにしましょう。

部屋から一番遠いものを見てみるのもいいでしょう。

もし、症状が疑われる場合は医療機関を受診しましょう。

生活習慣を変えても改善しない場合は眼鏡をかけての治療や、目の位置を戻すための手術を行うこともあります。

ほかの原因で見えづらさが生じている可能性もあるため、症状があればまずは相談しましょう。

まとめ

スマホの使い過ぎはイライラや不安を引き起こし、肩こりや眼精疲労にもつながります。

まずは、使用時間を確認して、画面との距離や姿勢を注意してみましょう。

姿勢改善や肩こりのストレッチなどで少しでも目の負担を減らし、スマホの使用を見直してみませんか。

<参考>

総務省「令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

日本弱視斜視学会「内斜視」

公益財団法人日本眼科学会「大人の斜視」