なぜ省エネが必要なのか?

世間に定着した言葉の一つに「省エネ」があります。

日々の暮らしの中で、一人ひとりができる省エネの実践が大切ですが、特に職場や在宅勤務環境においても、エネルギーの効率的な活用が求められます。

省エネを意識することは、電気代の削減だけでなく、快適な労働環境の維持や健康促進にもつながります。

省エネとは「省エネルギー」を略した言葉であり、限りあるエネルギー資源を効率的に活用することを指します。

特に日本では、多くのエネルギーを海外からの輸入に頼っているため、安定供給の確保は重要な課題です。

また、地球温暖化の進行を抑えるためにも、省エネは欠かせません。

温室効果ガスの削減は、企業活動においても持続可能な経営を実現するための重要なポイントとなります。

職場でできる省エネ対策とは?

職場では、日々の業務の中で無駄なエネルギーを削減する工夫が求められます。

以下のような対策を取り入れることで、環境負荷の軽減と生産性向上の両方を実現できます。

1. オフィスの温度管理

労働安全衛生法の事務所衛生基準規則では、空調設備のあるオフィスでは温度を18℃以上、28℃以下に維持するよう求められています。

エアコンの温度を適切に調整することで、電力消費を抑えながら快適な労働環境を維持できます。

<空気調和設備等による調整>

(中略)

3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。

出所:事務所衛生基準規則

2. 照明の工夫

自然光を活用する、使用していない会議室の電気をこまめに消す、LED照明に切り替えるなどの対策が有効です。

特に、LED照明は従来の蛍光灯にくらべて消費電力が少なく、長寿命なためコスト削減にも貢献します。

3. IT機器の省エネ設定

パソコンやプリンターなどのオフィス機器も、設定を見直すことで省エネが可能です。

使っていないときはスリープモードを活用

長時間離席する際は電源をオフにする

画面の明るさを適切に調整する

在宅勤務での省エネ対策

リモートワークが定着しつつある中で、自宅でのエネルギー消費を見直すことも重要です。

1. 在宅ワークスペースの工夫

在宅勤務では、仕事をする部屋を1か所にまとめることで、エアコンや照明の使用範囲を最小限に抑えられます。

2. こまめな電源管理

使用していないデバイスの電源をオフにする、不要な待機電力をカットするために電源タップを活用するなどの対策が有効です。

3. 健康と省エネを両立する工夫

暖房に頼りすぎず、厚着をする、膝掛けを使う、適度に体を動かすことで、冷え対策と健康維持を両立できます。

家庭でできる省エネ対策とは?

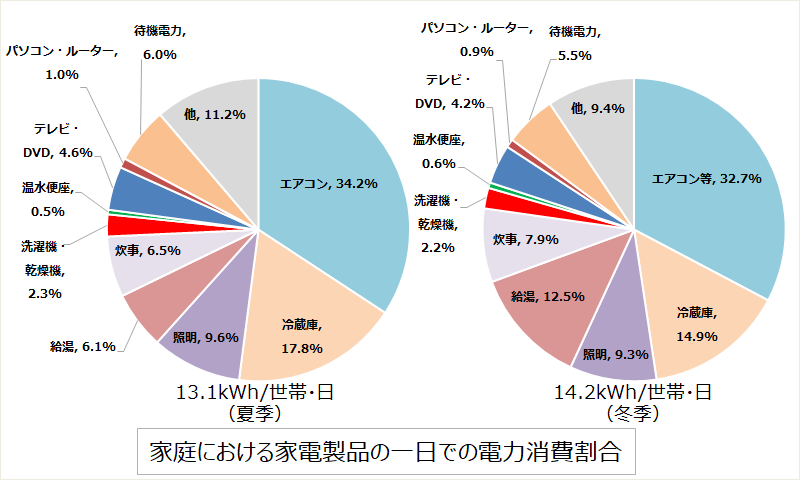

出所:経済産業省資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

夏季および冬季に家庭で電力消費では「エアコン」、「冷蔵庫」、「照明」が半分以上を占めており、節電を行う際にはこれらの機器での省エネが鍵となります。

まずはこれらのエネルギー消費を効率的に抑えることで、家計にも地球環境にもやさしくなると言えます。

電力消費割合が最も多いエアコンの省エネ対策とは?

冬に暖房を使用する際の室温は、20℃を目安に設定することが推奨されます。

たとえば、外気温が6℃の場合にエアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃に下げた場合、1日あたりの使用時間が9時間と仮定すると、年間で以下の効果が期待されます。

電力消費量を53.08kWh削減

原油換算で約13.38Lの節約

CO2排出量を25.9kg削減

⇒約1,650円の節約

このように、設定温度をわずか1℃下げるだけで、環境負荷の軽減と電気料金の節約につながります。小さな工夫が、大きな効果を生むことがわかります。

また、暖房は必要なときだけ使用することで、省エネや節約につながります。例えば、暖房の使用時間を1日あたり1時間短縮し、設定温度を20℃に保った場合、年間で以下の効果が見込まれます。

電力消費量を40.73kWh削減

原油換算で約10.26Lの節約

CO2排出量を19.9kg削減

⇒約1,260円の節約

このように、設定温度だけでなく、暖房の使用時間を少し見直すだけで、環境負荷の軽減と家計の負担削減が可能です。

日々の小さな取り組みが、大きな成果につながります。

省エネを通じた持続可能な働き方の実現

省エネを実現するためには、一人ひとりが日常生活でできる小さな工夫を積み重ねることが大切です。

たとえば、暖房や冷房の使用時には過剰な設定温度を避け、必要なときだけ使用するよう心掛けることが重要です。

また、使用していない部屋の電気を消したり、長時間使わない家電のプラグを抜いたりするなど、こまめな電力管理も効果的です。

さらに、照明を省エネ性能の高いLEDに切り替えたり、シャワーは不必要に流したままにしない、冷蔵庫の温度設定を「強」から「中」や「弱」に調整するなど、エネルギー効率を高める工夫も有効です。

省エネの取り組みは、企業や家庭のコスト削減にとどまらず、働く人の健康や生産性の向上にもつながります。

環境に配慮しつつ快適な労働環境を実現するために、職場や家庭でできる省エネ対策を実践していきましょう。

<参考>

・経済産業省資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

唐澤さん公益通報サムネ.jpg)