「噛むこと」が向上させるのは健康にとどまらない!? 脳科学者とロッテ社に聞いてみた

- 2025/8/18

- 食事

毎月19日は農林水産省が定める「食育の日」です。

「食育=子育て」とイメージされる方もいるかもしれませんが朝食の欠食、栄養バランスがとれていない食生活や農業の現場を知らない人の増加など、食を取り巻くさまざまな課題があるなか、大人の消費者に対する食育(大人の食育)がこれまで以上に大切になってきています。

普段、忙しく働くなかでご自身の食事や健康に関して目を向けられていなかったという人も「食育の日」にご自身の食事や健康について振り返ってみましょう。

毎日行っている「噛むこと」 からであれば、始めるハードルが比較的低いのではないでしょうか?

そこで今回は、噛むことの効果について、脳科学者であり立命館大学大学院 テクノロジー・マネジメント研究科教授の枝川義邦先生、株式会社ロッテ 中央研究所 噛むこと研究部チーフスペシャリスト菅野範さんにあれこれ尋ねてみました。

「噛むこと」で心身の健康向上につながるのはなぜ?

最初に教えてもらったのは「噛むこと」 そのものによる効果です。

宮野:

食事をよく噛んで食べるということは、健康にとって良いのでしょうか?

枝川先生:

もちろんです。

日々の食事で「よく噛む」ことを意識するだけでも、身体と心の両面に良い影響があります。

たとえば、よく噛むことで脳の満腹中枢が刺激され、過食の防止や体重管理に役立ちます。

また、唾液の分泌が促されることで、口腔内の洗浄作用や抗菌効果が高まり、むし歯や歯周病の予防にもつながります。

さらに、食べ物をしっかり噛むことで嚥下がスムーズになり、消化酵素の働きによって胃腸への負担も軽減されます。

加えて、近年では「オーラルフレイル(口腔機能の衰え)」が高齢者のQOL低下や要介護のリスク要因として注目されていますが、日常的にしっかり噛む習慣を持つことは、そうしたリスクの予防にも有効です。

<ポイント>

食材を大きめに切り、加熱せず生で食べられる食べ物、たとえば野菜などは加熱をせずサラダなど生の状態のまま食べると自然に噛む回数が増やすことができます。

宮野:

ストレスの解消にとって、噛むことはどうしてよいのでしょうか?

枝川先生:

「噛む」というリズム運動には、脳内のセロトニン神経を活性化する作用があるとされています。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心の安定や睡眠の質、自律神経の調整などに深く関わっています。

もちろん個人差はありますが、実際にガムを噛むことで自律神経が整えられたり、日常生活や仕事、試験期間中などにガムを噛むと、ストレスや不安感、気分の落ち込みを低減する作用などが報告されています。

<ポイント>

食事だけでなく、ガムを噛むことでも自律神経が整う効果があるようです。

自律神経を整えるためには、バランスの良い食事をこころがけたり、適度な運動をしたり、質の良い睡眠をとるなどハードルが高いと感じる人もいると思うので、そうした方はよく噛む、ガムを噛むということから始めてみるのも良いですね。

「噛むこと」が仕事の効率アップにもつながるって本当?

ところで皆さんは、集中して仕事ができていますか?

2025年2月にロッテが公表した「全国一斉オフィス集中調査」によると、約8割がオフィスで集中できないと回答していました。

さらにオフィスワーク・リモートワークを両方経験した人の半数の人が、コロナ禍を経てリモートワークを経験したことにより、以前よりオフィスでの集中がしづらい・集中するのが下手になったと感じると回答をしていました。

オフィスでの集中がしづらいと感じた要因としては、予測できない雑務の発生、周囲にいる人のおしゃべりや話し声、仕事における人間関係や気遣いへのストレスなどが挙げられます。

そうしたとき集中力向上に役立つのが、やっぱり「噛むこと」だったのです。

宮野:

噛むことはなぜ集中力の向上につながるのでしょうか?

枝川先生:

「噛む」という行為は、脳に直接的な刺激を与えることで脳血流を上昇させ、集中力や判断力の向上に寄与するといわれています。

たとえば、ガムを噛みながら認知機能課題に取り組むと、脳の活性が高まり、課題処理のスピードや正確性が向上するという研究データがあります。

また、ガムを噛むと、音に対しての反応速度が向上するという結果や、ガムを噛みながら仕事をすると仕事の効率が上がり、仕事中の不注意も減少するという結果が出ています。

こうしたことから、噛むことは脳のパフォーマンスを高め、集中状態を保つための有効な手段と考えられます。

<ポイント>

さらに、ロッテさんの調査によると、仕事中にガムを取り入れることで75%の人が「仕事中にスマホを触る機会が減った」そうです。

「噛むこと」を極めるなら……作業に合わせてテンポを変える手も!?

ここまで「噛むこと」のメリットをさまざま見てきました。

もっとも、農林水産省が公表する食育白書でも、ゆっくりよく噛んで食べられている国民の割合は47.7%と目標値の55%に届いていない状態です。

なんとロッテさんでは、枝川先生の監修のもと、ガムの噛むテンポをサポートするガム専用BGM「Shu-Chew Beats」を制作されたとのこと!

宮野:

よく噛むことを意識する、続けていくための方法やコツがあれば教えてください。

ロッテ菅野さん:

食事では1口30回噛むことを推奨されていますが、噛む回数を意識しながら食事をするのは難しいかと思います。

1口あたりの量を減らすと、食事当たりの噛む回数は増えますので、まずは1口当たりの量から意識してみるのがいいかもしれません。

ガムを噛むことでは、集中力への影響だけでなく、①パソコン作業中に噛むことで目の疲労感が軽減できる、②食後に噛むことで、カロリー消費がアップする、③ウォーキング中に噛むことで歩行速度が速くなり、カロリー消費がアップする、④日々のガム咀嚼で自律神経のバランスが整う、⑤ガム咀嚼トレーニングによりフェイスラインが引き締められる、⑥唾液に分泌される免疫物質の量が増加する、などといった作用が報告されていますので、自分の気になる場面で取り入れて頂くことで、噛むことが生活の中に自然と取り入れられるようになるのではと思います。

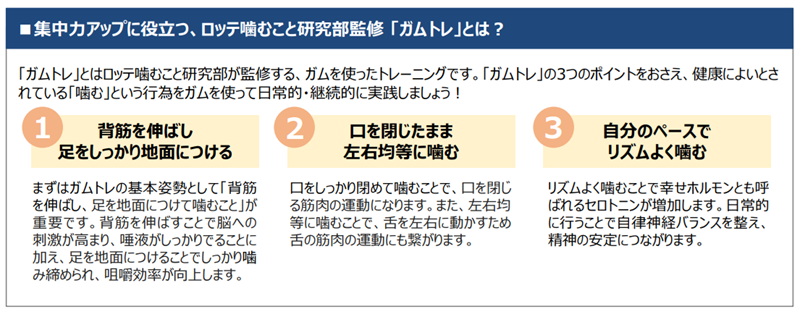

また、ガムを使用したトレーニング「ガムトレ」を取り入れることもお勧めです。

宮野:

BGM「Shu-Chew Beats」を考えついたきっかけは何かあったのでしょうか?

枝川先生:

実は、作業中に聴く音楽のテンポ(BPM)が作業効率に影響することが、さまざまな研究で明らかになっています。

たとえば、BPM140は処理速度の向上、BPM120は作業効率の向上、BPM66は正確性の向上に効果があるとされています。

それぞれの楽曲のテンポ(BPM)に適した種類の作業があるということです。

そういった研究の結果から、ガムを噛みながら聴く楽曲のテンポを作業ごとに変えてみるのもいいかもしれないと提案しました。

ロッテと集中に適した3種類のBPMで“ガム専用BGM”も制作しましたので、ぜひ活用してみてください。

※参考:Shu-Chew Beats

ロッテ菅野さん:

ガム咀嚼はリズム運動で、幸せホルモンとも言われる「セロトニン」の分泌が増加することが報告されています。

また、作業の種類に応じて、音楽のリズムが効率や集中アップにつながるというエビデンスも報告されており、脳科学者の枝川義邦教授に監修のもと、3種類のリズムの“ガム専用BGM”をアーティストの方々に制作いただいたのです。

今後、この「ガム×音楽」による集中専用ツール「Shu-Chew Beats」により現代人の集中をサポートしていければと考えています。

私はガムを仕事中によく噛んでいますが、これまでも集中してじっくり考えているときは自然と噛むテンポが遅くなり、急いで仕事をしているときには噛むテンポも速くなっていると感じていました。

この取り組みが始まってからは、場面に応じて最初に噛むテンポを作ることをしていますが、作業に入りやすくなった気がしています。

宮野:

たしかに私もゆったりとした音楽が流れている環境で、タイピング作業やデータの入力などの作業はさくさくとできる自信がありません……。

「テンションを上げてがんばるぞ!」といった朝にはテンポの速い音楽を聴きますし、仕事帰りなどリラックスしたい時はゆったりした音楽を自然と選択している気がします。

私も単純作業などでは、どうしても集中力が同じように続かないことがあります。

そんな時は、テンポの良い音楽を流し、ガムをテンポよく噛んでみようと思います!

<参考>

・ 株式会社ロッテ「【全国一斉オフィス集中調査】約8割のオフィスワーカーが「集中できていない」と回答 リモートワークを経てオフィスでの集中下手に!? 出社回帰ムードが高まる中、”集中困難問題“が顕在化」

・ 株式会社ロッテ「ガムで集中!噛むことで世の中を支援する さよなら#ついついスマホ~大人の学びサポート~開始」

・ 農林水産省「食育白書(令和7年6月10日公表)」

唐澤さん公益通報サムネ.jpg)