5月2日は「緑茶の日」として、公益社団法人日本茶業中央会によって制定されています。

そしてこの時期は、年内最初の新芽を摘むタイミングでもあります。

新芽でつくるお茶は「新茶」または「一番茶」と呼ばれます。

新茶には「1年間、無病息災で過ごせる」という言い伝えもあり、縁起物としても親しまれています。

前回から2回にわけてご紹介している「緑茶の知識」、第2回目は「新たな楽しみ方編」です。

お茶の飲み方いろいろ

お茶の楽しみ方は実にさまざま。

お湯か水か、急須かティーバッグか、茶器は湯呑みかグラスか、あるいはペットボトルで手軽に——と、その時の気分やシーン、ライフスタイルによって自由に選べます。

中でも、茶葉からお茶を淹れるときは「お湯の温度」によって風味が変わるというのが、お茶ならではの面白さです。

◎熱いお湯で淹れる(80℃以上)

熱めのお湯で淹れると、カテキンが多く溶け出します。

カテキンは、お茶の苦味や渋味のもとでありながら、抗酸化作用・抗菌作用・生活習慣病の予防など、健康面でも注目されている成分です。

また、カフェインも溶け出しやすく、集中力アップをサポートしてくれます。

◎冷たい水で淹れる(水出し、10℃前後)

一方、冷たい水でじっくり淹れると、カフェインやカテキンはあまり抽出されませんが、テアニンという旨み成分が豊かに溶け出します。

テアニンは緑茶のうま味や甘味を引き出し、リラックス効果や睡眠の質の向上も期待される成分です。

そのため、水出し緑茶は就寝前にもおすすめ。優しい味わいで体にもやさしい一杯になります。

その時の気分や時間帯、食事の内容、過ごし方に合わせて、 お茶の種類や淹れ方を変えてみると、より豊かなティータイムになりますよ。

忙しさの合間に、急須から生まれるひととき

ところで、皆さんはこの1年のうちに、急須でお茶を淹れて飲む機会がありましたか?

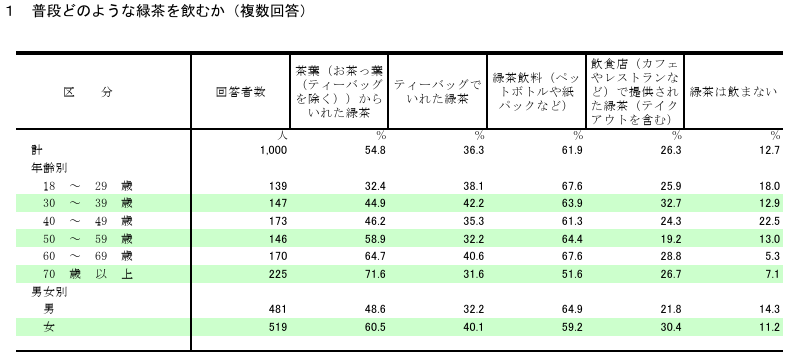

農林水産省の調査によると、茶葉からお茶を飲む人の割合は年代によって大きく異なり、10~20代では32.4%と最も低く、年代が上がるにつれて増加し、70代以上では71.6%に達しています。

この調査からも、働き盛りの世代では「ペットボトルでお茶を飲む」スタイルが主流となっていることがわかります。

その理由としては「すぐに飲める」「どこでも買える」など、利便性の高さが大きな要因となっています。

また、そもそも自宅に急須がないという人も、特に20~30代を中心に多いのではないでしょうか。

実は、前述のカテキンやテアニンはペットボトルよりも急須で淹れたお茶のほうが多く含まれています。

お茶の出し方も変わった時代

ビジネスの場でも変化が見られます。

コロナ禍以前は、商談など急須でお茶を淹れて提供することが多くありましたが、

現在では、ペットボトルでお茶を出すことが一般的になってきました。

「産業保健新聞」運営元のドクタートラストでも、以前は湯呑でお茶をお出ししていましたが、今ではペットボトルへと移行しています。

それは現代の流れに合っているとも言えますが、先日、同僚とこんな話になりました。

こうした話から、お茶出しや片付けの時間を短縮と引き換えにメリットも失ったかもしれないと感じました。

「温かさ」は印象にも影響する?

興味深い研究もあります。

アメリカで行われた実験では、「物理的な温度の体験が、対人印象に影響を与える」という仮説が立てられました。

参加者に短時間だけ温かいコーヒーカップ、または冷たいアイスカップを持たせたところ、温かいカップを持ったグループは、相手のことをより「温かく、親しみやすく」感じたという結果が出たのです。

つまり、「温かい飲み物を手にしているとき、私たちは無意識に“人への印象”にも温もりを感じやすくなる」というのです。

急須のお茶で、心もホッと

こうした研究からもわかるように、 ビジネスの場でも温かいお茶を急須で淹れて出すことは、相手との関係性を築く一つのきっかけになるかもしれません。

たとえば、「緊張感のある打ち合わせで、ふとした瞬間に感じる温かさ」「ちょっとした雑談が生まれ、関係が和らぐきっかけに」などが考えられます。

プライベートでも、急須で丁寧に淹れたお茶を誰かと楽しむ時間は、話題にもなり、心を通わせるひとときになるはずです。

一杯のお茶に込められた“気持ち”や“余白”。

それを、もう一度見直してみるのもいいかもしれませんね。

さいごに

お茶を淹れるという行為は、特別な場所に出かけることなく、道具さえあれば自宅で気軽にできるリラックス方法のひとつです。

だからこそ、忙しく働く世代の皆さんにも、急須で緑茶を淹れて飲む時間を、日常の中のリラクゼーションとして取り入れていただきたいです。

動画で知る!お茶の淹れ方

<参考>

・ 農林水産省「緑茶の飲用に関する意識・意向調査結果(令和2年度 食料・農林水産業・農山漁村に関する意識・意向調査)(PDF)」

・ Lawrence E Williams、John A Bargh「Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal Warmth」(『Science』2008年8月)