「日本食・和食=健康」というイメージを持っている方は多いではないでしょうか。

海外でも健康ブームから日本食への関心は強く持たれていますよね。

海外における日本食レストラン数は、2023年時点で約18万7,000店あります。

日本食(和食)は健康的であり、現在の日本の高齢者が長寿である理由の一つとも考えられますが、そのスタイルは昭和から令和の間で大きく変化しています。

そんな中、東北大学の研究で1975年代の日本人の食事が最も健康効果が高いことがわかりました。

今回は、そんな1975年の食事について注目して解説していきます。

1975年の日本食はストレス緩和や生活習慣病改善効果があった

高度経済成長期以降に日本人の食が欧米化してきたことに伴い、糖尿病やがん等の生活習慣病が顕著に増加し問題になっていることから、2005、1990、1975、1960年の日本食を比較し、健康効果が高い食事をとっている年代を研究しました。

すると、2005年の日本食と比較し、過去の日本食、特に1975年の日本食には肥満や脂肪肝、糖尿病の発症リスクを軽減させる効果があることがわかりました。

こちらはマウスによる研究でしたが、ヒトを対象とする研究も行われています。

実験1

研究方法

被験者(20~70歳でBMIが24以上30以下の軽度肥満者)を現代食群(30名)と1975年型日本食群(30名)に割り当てました。

それぞれの食事を1日3食、28日間摂取させ、試験期間前後に、各種パラメーターの測定を行いました。

研究結果

現代食群と比べて、1975年型日本食群において、以下の改善結果がみられました。

・BMI(体格指数)や体重が有意に減少

・LDLコレステロールやヘモグロビンA1c(糖尿病の指標)、腹囲周囲長が減少低下傾向

・HDLコレステロールが増加傾向

実験2

研究方法

被験者(20~30歳でBMIが18.5以上25未満の健常者)を現代食群(16名)と1975年型日本食群(16名)に割り当て、それぞれの食事を1日3食、28日間摂取させました。

試験期間中に週3回、1日1時間以上の中程度の運動を負荷し、試験期間前後に、各種パラメーターの測定を行いました。

研究結果

現代食群と比べて、1975年型日本食群において、ストレスの有意な軽減、運動能力の有意な増加が見られた

実験結果から、心身の健康効果がみられました。

また、食事を抜くわけでなく食事の内容を変えることで体重が有意に減少していたのは驚きです。

そんな健康効果の高い1975年型の日本食には5つの特徴がみられました。

1975年型の日本食の特徴とは?

➀多様性

いろいろな食材を少しずつ食べていました。

主菜と副菜を合わせて3品以上が望ましいとされます。

➁調理法

「煮る」「蒸す」「生」を優先し、次いで「ゆでる」「焼く」を、「揚げる」「炒める」は控えめという特徴がありました。

➂食材

大豆製品や魚介類、いも類、野菜(漬物を含む)、果物、海藻、きのこ、緑茶を積極的に摂取し、卵、乳製品、肉も適度に(食べ過ぎにならないように)摂取していました。

➃調味料

だしや発酵系調味料(醤油、味噌、酢、みりん、お酒)をうまく使用し、砂糖や塩の摂取量を抑えていました。

➄形式

一汁三菜(主食(米)、汁物、主菜、副菜×2)を基本として、いろいろなものを摂取していました。

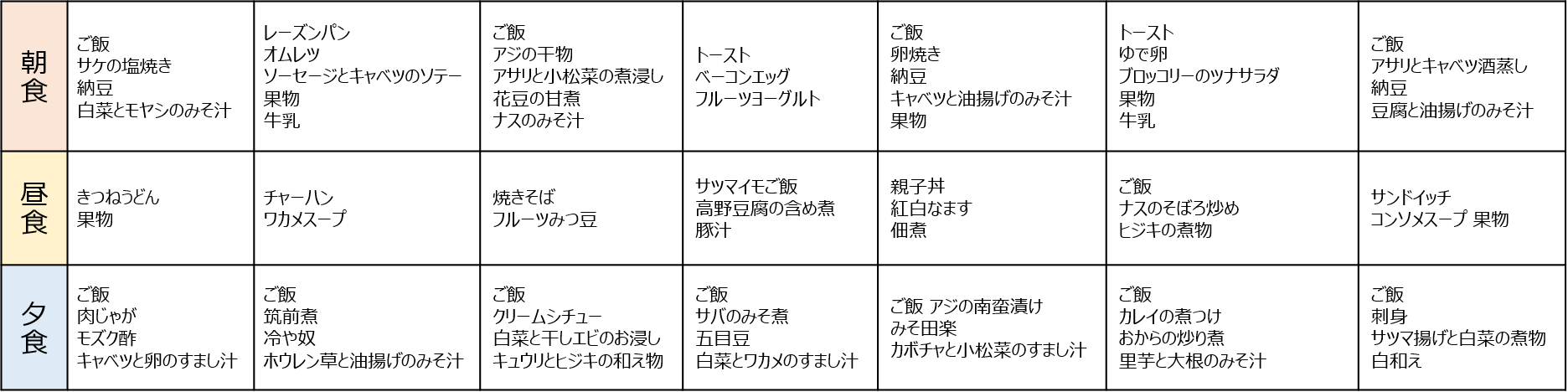

こちらの図は、1975年代の食事の例です。

都築毅(東北大学大学院農学研究科)「日本食の健康機能の科学的評価」を参考に筆者作図

和食が中心で、洋食の頻度は少ない印象です。

また、さまざまな食材を使用した料理がならんでいます。

こちらのメニューを見て「毎日このような食事をつくって準備するなんてハードルが高そう……」と管理栄養士である私も感じてしまいました。

日本で専業主婦の割合が一番高かったのもこの時代で、60%程度の女性が専業主婦だったこともあり、食事のレパートリーも多く、煮る調理など時間をかけて料理ができていたという側面もあります。

1975年代の食事を取り入れるには?

1975年代の食事が健康的であることを知り、私自身の食事や日々保健指導をするなかで伺った食事を振り返ってみました。

洋食や肉料理の頻度が多さや、帰宅時間が遅いため短時間で作れる炒め料理が多いことに気づかされました。

そこで、1975年代の食事をすべて真似できなくとも、近づけるために意識したことをいくつかご紹介したいと思います。

➀魚料理の頻度を高くする

魚料理はどうしても手間暇がかかる印象があり避ける方は多いのではないでしょうか?

また、「子供にとってはお肉の方が食べやすい」などの声を保健指導の場でもよく聞きます。

魚を取り入れるために以下の方法を試してみました。

・事前に骨取りされていて焼くだけの切り身魚を購入

・朝ご飯では、手軽なツナ缶をおかずに

・手間がかかる魚料理は、お昼のタイミングに外食で取り入れる

こちらは、スーパーで購入した骨取り塩さばです。

フライパン用のホイルをフライパンにひいた上にのせて焼くだけ簡単に調理ができます。

➁煮る、蒸す、生で食べる料理の頻度を増やす

先日、青椒肉絲をメインのおかずにした際「もう一品欲しいなあ」と思い、焼き餃子をおかずに加えようと思いました。

しかし、炒める料理と焼く料理が重なってしまうと思い、蒸し餃子にして食べました。

同じ餃子でも、焼くことで油を使うのでカロリーが高くなります。

炒める、揚げる料理が必ずNGな訳ではないのですが、ほかのおかずは煮る、蒸す、生でつくった料理を合わせたり、翌日は控えたりできるとバランスが取れて良いでしょう。

➂緑茶を飲む

1975年代の食材の特徴の一つに緑茶を積極的に取っていたという特徴がありました。

緑茶には、抗酸化作用のあるビタミンCや、コレステロールの吸収を抑えるほか、抗菌、抗ウイルス予防にも効果があるといわれているカテキン、リラックス作用のあるテアニン、そのほかにも心身ともに良い栄養成分が多く含まれています。

また、日本で行われた研究では、緑茶の習慣が1日1杯以下のグループを基準とした場合、緑茶を2〜3杯飲むグループでは、認知機能障害の低下がみられたという研究結果もあります。

今でも緑茶を飲む人は多いかと思いですが、その多くがペットボトルで飲んでいるのではないでしょうか?

農林水産省が2022年に行った「普段どのような緑茶を飲むか」といった調査でも10~60代の世代で一番多かった飲み方が「ペットボトルや紙パックなど」という回答でした。

70代以上のみ「茶葉(ティーバックを除く)からいれた緑茶」が最多でした。

ペットボトルのお茶が主流になってきていますが、急須で入れたお茶は緑茶の栄養素をまるごと取ることができます。

実は、筆者は日本茶専門店に育ち、急須で緑茶を飲むことが習慣でした。

健康的な食事であるとされる1975年代に多く取られていた食材に緑茶があり、心身ともに良い栄養素が多く含まれていたことを改めて知りびっくりしています。

忙しく働く世代にとってはハードルが高いと感じられるかもしれませんが、急須で緑茶をいれるとホッとします。

1975年代の日本食や緑茶の文化を現代でも手軽に楽しめるよう、今後も情報を発信していきたいと思います。

<参考>

・ 農林水産省「海外における日本食レストラン数の調査結果(令和5年)の公表について」

・ 都築毅(東北大学大学院農学研究科)「日本食の健康機能の科学的評価」

・ 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所予防関連プロジェクト「緑茶・コーヒーの摂取と認知機能障害リスクとの関連について」

・ 農林水産省「令和2年度食料・農林水産業・農山漁村に関する意識・意向調査 緑茶の飲用に関する意識・意向調査結果」