今日は「八十八夜」——新茶の季節がやってきました

5月1日は「八十八夜」。

これは、二十四節気の「立春」から数えて88日目にあたります。

なお、立春の日付は毎年少しずれるため、八十八夜も5月1日か2日になることがあります。

八十八夜は、種まきや田植え、茶摘みなど、農作業のタイミングを知る目安とされてきました。

そしてこの時期に摘まれる、年内最初の新芽でつくるお茶は「新茶」または「一番茶」と呼ばれます。

また、5月2日は「緑茶の日」として、公益社団法人日本茶業中央会によって制定されています。

新茶には「1年間、無病息災で過ごせる」という言い伝えもあり、縁起物としても親しまれています。

栄養面でも注目されており、たとえば緑茶を1日2杯以上飲む習慣がある人は、ほとんど飲まない人にくらべて認知機能の低下が起こりにくいという研究結果も報告されています。

さらに、糖尿病をはじめとした生活習慣病の予防にも効果が期待されています。

知れば知るほど奥深い緑茶の世界。

今回から2回にわけて、日常を少し豊かにする「緑茶の知識」をお伝えします。

第1回は「基本編」です。

お茶とひとくちに言っても?——「チャ」の葉から広がるお茶の世界

「お茶を飲みましょう」と言われたとき、皆さんはどんなお茶を思い浮かべますか?

緑茶、紅茶、ウーロン茶、ハーブティー、麦茶など、人によってイメージするお茶はさまざまでしょう。

日本では、植物の葉や実を乾燥させて湯で抽出した飲み物を「○○茶」と呼ぶ習慣があります。

一方で、日本茶インストラクター協会やお茶の産地などでは、「お茶」とは主にツバキ科の常緑樹「チャ」の葉を原料にした飲み物を指しています。

実は、緑茶・紅茶・ウーロン茶はすべて、この「チャ」の葉からつくられているのです。

同じ原料でも、発酵の度合いによって味や香りは大きく変わります

・ 緑茶:不発酵茶。摘んだ茶葉をすぐに加熱して、発酵を止めて作たもの

・ ウーロン茶:半発酵茶。茶葉を部分的に発酵させ、ちょうどよいタイミングで発酵を止めたもの

・ 紅茶:完全発酵茶。茶葉をしっかりと発酵させて仕上げたもの

このほかにも、プーアール茶のような「後発酵茶(こうはっこうちゃ)」と呼ばれるものもあります。

これは、茶葉を発酵させる際に微生物の力を利用して、じっくり熟成させたものです。

最近では、茶葉をややしおれさせて作る「萎凋茶(いちょうちゃ)」も注目を集めています。花や桃のような華やかな香りを楽しみながら飲むお茶として人気です。

ちなみに、アサヒ飲料が2025年3月にリニューアルしたペットボトル緑茶「颯(そう)」にも、この萎凋茶が使用されています。

普段何気なく飲んでいるお茶にも、実は奥深いストーリーが詰まっているのです。

知るほど美味しくなる、緑茶の魅力

スーパーやコンビニの棚にも、さまざまな種類の緑茶がずらりと並んでいますよね。

そんな身近な存在の緑茶ですが、実は意外と知らないことも多いのではないでしょうか。

以下では、緑茶にまつわる基本的な知識をいくつかご紹介します。

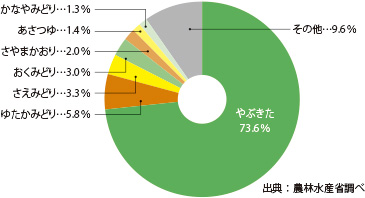

➀ お茶の品種

お茶にも、野菜や果物のようにたくさんの品種があることをご存じですか?

なかでも全国の約7割の生産量を占めている代表的な品種が「やぶきた」です。

そのほかにも「ゆたかみどり」「さやまかおり」など、現在では120種類以上の品種が栽培されています。

ユニークな品種としては、2009年に開発された「サンルージュ」というお茶があります。

この品種はブルーベリーなどに含まれるアントシアニンという成分を豊富に含んでおり、茶葉が赤みがかっているのが特徴です。

さらに、アントシアニンは酸性のものと反応して色が変わる性質があるため、サンルージュのお茶にレモン汁などを1〜2滴垂らすと、鮮やかな赤色に変化します。

緑茶は、私たちが日頃よく目にするお米の「コシヒカリ」「あきたこまち」、いちごの「あまおう」「紅ほっぺ」「あまりん」などと同じく、農産物です。

そのため、品種によって味や香り、抽出したときの水色(すいしょく)にも違いがあります。

出所:農林水産省「特集1 緑茶(2)」

➁ お茶の産地

日本のお茶の生産量トップ3は以下のとおりです

1位:静岡県

2位:鹿児島県

3位:三重県

このほかにも京都府、埼玉県、長崎県なども代表的なお茶の産地として知られています。

各地の気候や土壌(風土)の違いにより、味や香り、茶葉の育ち方にも個性が生まれます。

➂ お茶の栽培方法

お茶の栽培方法には大きく分けて2種類あります。

・ 露天(ろてん)栽培:太陽の光をたっぷり浴びて育てる方法で、一般的な煎茶(急須で淹れる緑茶)はこちらの方法で栽培されます。

・ 覆下(おおいした)栽培:茶葉に日光が当たらないよう覆いをかけて育てる方法で、テアニンという旨み成分が多く残ります。この方法で育てられた茶葉は、主に抹茶や玉露の原料となります。

➃ お茶の収穫時期

お茶の収穫は、4~5月の「一番茶」から始まります。

これはその年に育った最初の新芽を摘む時期で、芽がやわらかく、若葉のさわやかな香りも楽しめます。

この時期にしか味わえない新茶には、「青葉アルコール」と呼ばれる爽やかな香気成分が多く含まれており、袋を開けた瞬間に感じるフレッシュな香りが特徴です。

その後も収穫は続き、摘む順番に応じて「二番茶」「三番茶」と呼ばれます。

地域の気候によって収穫回数は異なり、温暖な地域では年間4回程度、寒冷地では2回程度というように違いがあります。

➄ お茶の製造方法

茶葉をどのように加工するかによって、緑茶の味や色合いは大きく変わります。

ポイントとなるのは主として以下で、製茶業者ごとの特徴もここで出てきます。

・ 発酵の有無

・ 揉み作業の有無

・ 蒸し時間の長短

・ 火入れ(加熱)の温度と時間

たとえば、煎茶の仕上げ工程では茎の部分を選別して茎茶がつくられたり、焙じることでほうじ茶になったりします。

また、煎茶に玄米をブレンドすると玄米茶に。

このように、製造工程の違いによってバリエーション豊かな緑茶が生まれます。

お茶を湯呑みに注いだときの色のことを「水色(すいしょく)」と呼びます。

これもぜひ覚えておきたい豆知識ですね。

さいごに

今回は、「緑茶の知識」をご紹介しました。

次回は、「新たな楽しみ方」をお伝えする予定です。ぜひお楽しみに!

動画で知る!お茶の効果とおいしさの秘密

<参考>

・ 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「緑茶にする?コーヒーにする? ~認知機能との関連性~ 【認知症予防】」

・ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構「茶新品種『サンルージュ』- アントシアニンを多く含む新タイプの茶品種を育成 -」

・ 農林水産省「特集1 緑茶(2)」