大阪府内の労災は何が多い?2025年最新データと対策を解説

- 2025/8/1

- 労災

はたらく方には聞きなじみのある「労災」ですが、皆さんは「労災」について説明することはできますか?

「労災」とは、労働災害の略称であり、労働安全衛生法2条1項1号で以下のように定めています。

(定義)

第2条 (中略)

一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

労働安全衛生法

上記のように業務または通勤中に労働者が負傷や疾病、死亡することをいいます。

今回は、大阪労働局が2025年6月25日に発表した、大阪労働局管内における2024年の労働災害発生状況の概要をわかりやすく解説します。

労働災害の報告結果

報告によると、昨年の労災による死亡者数は48人で前年から13人(37.1%)増加となりました。

要因の一つが熱中症であり、前年から8人増加した9人というでした。

熱中症による死傷者(死亡または負傷をした方)も前年から40人増加した94人(74.1%)となった一方で、休業が4日以上の死傷者は前年から238人減少した8,980人と4年ぶりに減少しました。

出所:厚生労働省 大阪労働局「令和6年の労働災害発生状況を公表」

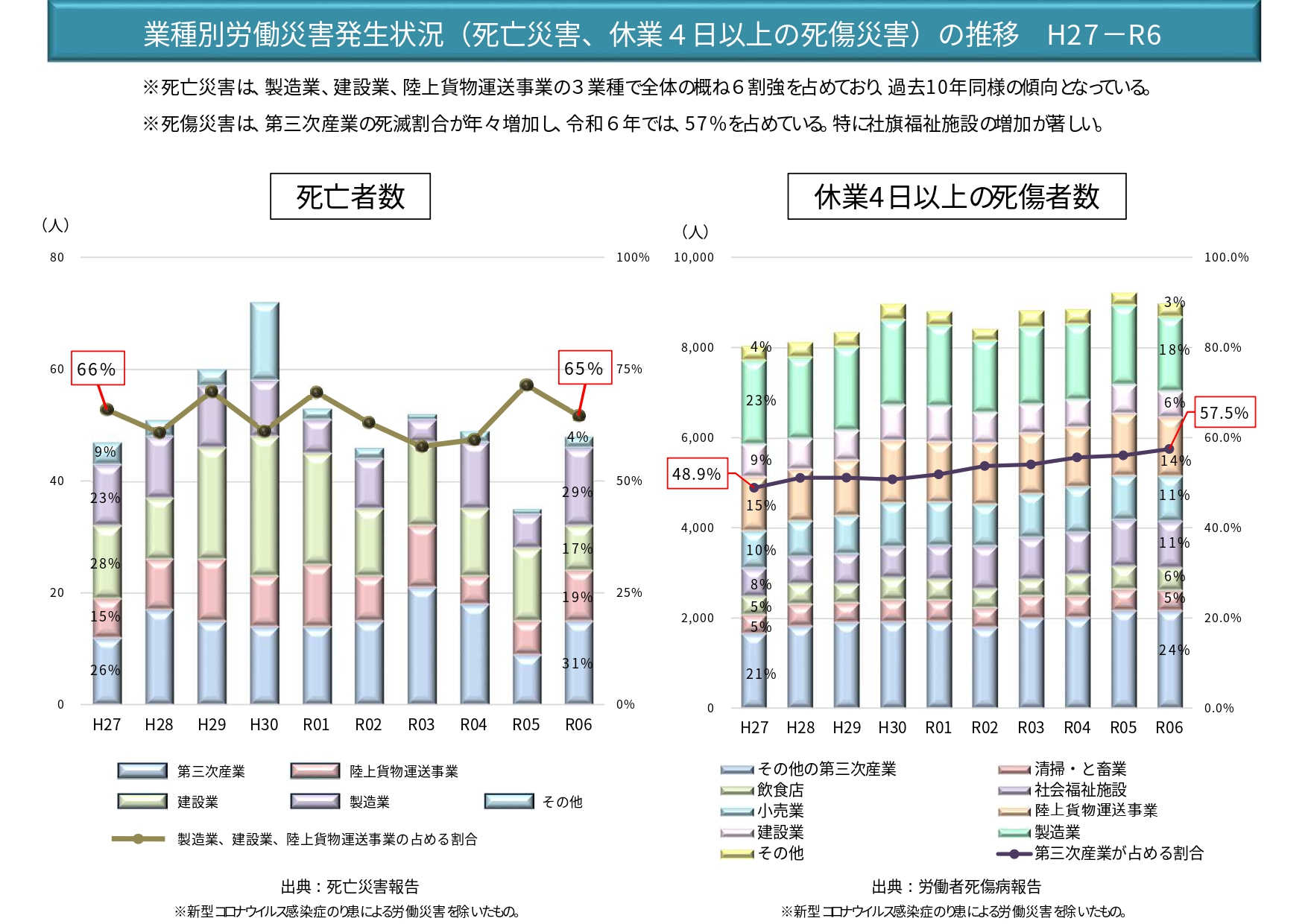

続いて死亡災害の内訳についてです。

最多の項目は「墜落・転落」の9人で、前年から4人減少しました。

それ以外の項目では、前年とくらべて「熱中症」が8人、「飛来・落下」が5人、「はさまれ・巻き込まれ」が2人、それぞれ大幅に増加しています。

業種別では、製造業が前年から8人増加の14人が最多となり、「はさまれ・巻き込まれ」による死亡・死傷も最多でした。

同じく件数の多い建設業は、死亡者数が前年から5人減少の8人で、熱中症が原因での死亡者数の半数を占めています。

年齢別でみてみると、50代・60代以上の死傷者の割合がそれぞれ28.2%、27.7%と全体の半数以上を占める一方で20歳未満・20代の死傷者も微増しました。

労働災害の課題と対策

大阪労働局では、厚生労働省が定めた「第14次労働災害防止計画」に基づいて、主に以下の3つの目標を掲げています。

・建設業における死亡者数を15%以上減少

・製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を5%以上減少

・陸上貨物運送事業に死傷者数を5%以上減少

※いずれも2022年比で2027年までの目標値として設定しています。

特に熱中症対策に関しては、厚生労働省が提唱している「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」に基づいて、WBGT(熱中症のリスクを評価する指標)の把握や重症化させないための対策の徹底、早期発見と適切な対応などを呼び掛けています。

また、業種別や年齢の対策についても細かい対策が挙げられています。

製造業において死亡・死傷者数の多い「はさまれ・巻き込まれ」の起因物は金属加工用機械と一般動力機械が多いことから、リスクアセスメントの実施や危険への感受性を高めるための対策に取り組むことなどが挙げられています。

「墜落・転落」が多い建設業に関しては、2024年に施行された足場に関するルール等を定めた「改正労働安全衛生規則」の遵守や墜落制止用器具の正しい使用方法の徹底などが挙げられています。

加えて、前述した年齢別の死傷者に関して、50代以上の災害リスクを軽減するために施設や設備などの改善や、身体機能維持のための理学療法士などによる施術などが挙げられています。

さいごに

上記の発表を受けて初めに思ったことは、想像以上に「労災」の件数が多いということです。

ちょっとした油断や慣れが怪我や入院、最悪の場合死に至ることを念頭に置き、労働者全員が日々の業務を注意して行うとともに、経営層等による情報収集やルールの改善などを行うことで少しでも労災が少なくなることを目指していきたいですね。

<参考>

厚生労働省大阪労働局「令和6年の労働災害発生状況を公表」