「朝食を抜くことが週に3回以上ありますか」

定期健診の問診で、必ず聞かれる質問です。

どうして毎回聞かれるんだろうと思われたこともある方も多いのではないでしょうか。

なぜこの質問が問診の中に入っているのか。

それは、朝食がエネルギー補給のためだけではなく、たくさんの大切な役割があるからなんです。

大切な役割のある「朝食」ですが、朝食欠食率は年々、増加傾向となっています。

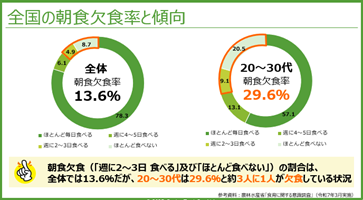

全国の朝食欠食率と傾向

2025年3月に発表された食育に関する意識調査によると、全体の朝食欠食率は13.6%であるのに対して、20~30代では29.6%と約3人に1人が欠食しているという状況でした。

朝食欠食の理由としては、男女ともに「朝早く起きられない」が5割を超え、次いで、男性では「自分で朝食を用意する時間がない」、女性では「朝、食欲がない」を挙げています。

そして、幼少期の食習慣と現在の食生活との関連の調査では、小学生~18歳で「家で1日3食、いずれも決まった時間に食事をとっていた」と回答したうちの7割が、現在、朝食を「ほとんど毎日食べる」と回答しているという結果が示されました。

幼少期の食習慣が、大人になってからの習慣に大きく影響していることを意味しています。

朝食についての社会問題は、働き世代だけでなく、次世代にも影響するということに対して、危機意識を持っていく必要がありますよね。

そこで、まずは朝食の大切な役割であるメリットを知っていきましょう。

朝食のメリット4つ

朝食のメリットはさまざまありますが、主なものはこの4つです。

(1)体内時計を整える

(2)脳と体の働きがアップ

(3)生活習慣病予防

(4)便秘解消

(1)体内時計を整える

まずは、「体内時計を整える」についてみていきましょう。

そもそも体内時計というのは、体内の時間軸を調整するシステムで、生物時計とも呼ばれます。

たとえば、意識しなくても朝になると目が覚めて、夜になると眠くなるのは体内時計の働きによるものです。

体内時計は、地球の自転のリズムよりも長く、1日24時間とのずれがあるので、調節する必要があります。

その調節のために必要なのが、朝食です。

体内時計は、脳だけでなく胃腸も含め、さまざまな臓器に存在していますが、胃腸の体内時計を動かすには、胃腸を動かすこと、つまり朝食をとることが必要となります。

朝食をとらない習慣が続くと、体内時計が徐々に乱れてしまいます。

体内時計の乱れによって、糖尿病などの生活習慣病や、がん、肥満などのリスクが高まること、睡眠障害やうつ病などのリスクも高まることが報告されています。

体内リズムを一定にするためには、朝食は起きて1時間以内にとり、昼食や夕食もなるべく同じ時間にとることが望ましいです。

(2)脳と体の働きがアップ

次は、「脳と体の働きアップ」についてです。

これには、脳と体の働きを向上させるエネルギー源となる「ブドウ糖」が関係しています。

ブドウ糖は体に大量に貯蔵しておくことができないため、すぐに不足してしまいます。

そして、脳は寝ている間も活動しているため、起床時はエネルギーが不足している状態です。

しっかり朝食を食べないと、集中力や記憶力低下につながってしまうということなのです。

また、朝食を食べると消化管が動きます。

その時に、熱を発生させるので、寝ている間に下がった体温を上昇させ、1日の活動の準備を整えてくれます。

午前中、イライラしてしまったり、ボーッとすることが多い方は、脳のブドウ糖が不足していたり、体温が低く体の準備ができていないためということですね。

(3)生活習慣病予防

次は、「生活習慣病予防」についてです。

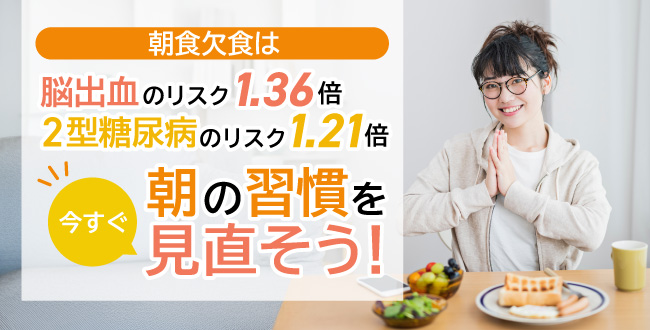

朝食を食べない習慣を続けていると、脳出血のリスクが1.36倍、2型糖尿病のリスクは1.21倍に上がると報告されています。

脳出血に関しては、血圧が関係しています。

毎日朝食をとる人とくらべて、食べない人のほうが朝の血圧が上がりやすいために、脳出血を起こす危険が増すと考えられています。

2型糖尿病に関しては、朝食を欠食すると、低血糖状態が長く続き、欠食後の食直後に血糖値が急上昇しやすくなることが関係しています。

この血糖の急上昇のことを血糖値スパイクと言いますが、急激な血糖値の上昇で有害物質の活性酸素を発生させて、血管の細胞を傷つけ、動脈硬化を引き起こします。

動脈硬化は、血管の傷ついた部分にコレステロールやカルシウムが蓄積して、血管の内側の壁がどんどん厚く硬くなって、血管が詰まりやすくなります。

結果的に、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすリスクも高まることになるので、食事の間隔をあけすぎない、つまり3食バランスよく食べることが大切なんです。

また、朝食を抜くことは「逆ダイエット」とも言われています。

朝食の頻度とBMIの関係を調査した研究によると、朝食を食べる頻度が高いほどBMIが低く、肥満の傾向が少なくなると報告されています。

(4)便秘解消

朝食のメリット、最後は「便秘解消」についてです。

朝食摂取は胃や腸を刺激し、蠕動運動を起こし排便反射を促しやすくすることが関係しています。

朝食は、1日の中で最も大きな蠕動運動が起こるため、より排便を促してくれるということですね。

便秘になり腸内環境が悪くなると、老廃物を溜めこみやすくなって、血行不良やむくみ、お腹の張りを引き起こして、太りやすい体質となってしまいます。

まずは生活を振り返ろう

このように朝食の効果はさまざまあります。

これら一つひとつを理解し、まずは、実際の生活を振り返ることから始めましょう。

「朝食をとるぐらいなら身だしなみに時間をかけたい、あと5分寝ていたい、ダイエット中、食欲がわかない……」など、朝食を食べない方にもいろんな理由があると思います。

そのような場合でも、朝食のメリットを理解することが朝食習慣を付ける大切なステップとなります。

ご自身だけでなく、次世代にも良い習慣を引き継いでいくために、朝食習慣がない方は、まずは「生活の振り返り」と「見直し」を行っていきましょう。

<参考>

・ 農林水産省「食育に関する意識調査(令和7年3月実施)」

・ 農林水産省「食育に関する意識調査(令和元(2019)年10月実施)」

・ 国立研究開発法人国立がん研究センター「多目的コホート研究(JPHC研究)」

・ Huashan Biほか「Breakfast skipping and the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of observational studies」(『Public Health Nutrition』2015年11月)

<関連記事>