認知症リスクを下げる生活習慣とは?今からできる脳の健康ケア

- 2025/9/19

- 健康管理

毎年9月21日は「認知症の日(世界アルツハイマーデー)」です。

認知症は加齢や遺伝的要因の影響が強いというイメージがあるかもしれませんが、実は生活習慣を整えることで発症のリスクを下げられる可能性があります。

この記事では、認知症について改めて解説しながら、生活習慣の側面から予防する方法をご紹介します。

認知症とは

認知症とは、脳の神経細胞の働きが徐々に低下することで記憶力や認知能力が衰え、日常生活に支障をきたす状態(およそ6ヵ月以上継続)を指します。

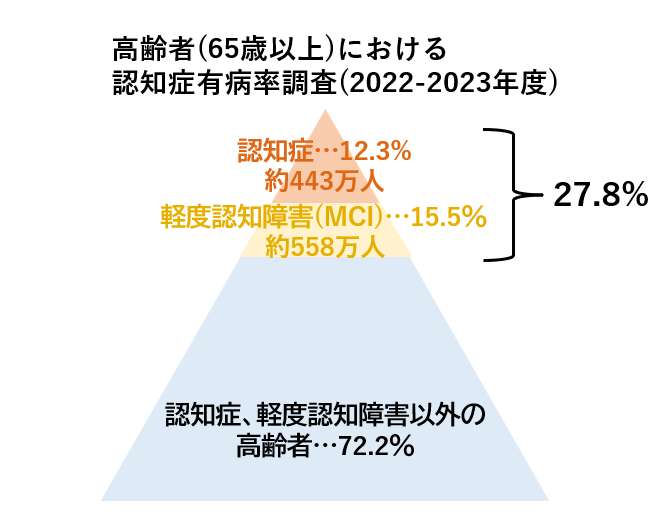

厚生労働省の調査(2022~2023年度)によると、65歳以上における認知症有病率は12.3%、軽度認知障害(MCI)は15.5%と推計されています。(参考※1)

あわせて約27.8%、つまり高齢者の3.5人に1人が認知症またはMCIという計算になります。(MCIの方すべてが認知症に進行するわけではありません)

つまり、高齢化が進む日本において、認知症は身近な病気と言えます。

そして、認知症にはいくつか種類があり代表的なものは次の4つに分けられます。

• アルツハイマー型認知症

• 血管性認知症

• レビー小体型認知症

• 前頭側頭型認知症

このうちアルツハイマー型認知症と血管性認知症は、生活習慣と特に深い関わりがあります。

生活習慣と認知症の関連

運動習慣

認知症の発症に関連する要因の一つに運動不足があげられます。

運動を週3回以上する人は、運動をするのが週3回未満の人と比較して、認知症発症率が32%低いことが明らかになっています。(参考※2)

そのほかにも、日頃よく歩く高齢者は認知機能に関するテストの成績が良いといった研究結果も発表されています。

※運動頻度は過去1年間にウォーキング、ハイキング、体操活動を1回15分以上行った日数を尋ねることで評価

食事

現時点で「この栄養素を摂れば予防できる」と断定できるものはありません。

ただし、食べる食品の種類が多い人ほど認知機能が低下しにくいということが分かっています。(参考※3)

バランスの良い食事は、必要な栄養を過不足なく取ることにつながり、結果的に認知症の発症リスク低下に寄与します。

睡眠

睡眠時間が1日7時間の人に比べて、3~5時間の人・9時間の人では13%、10~12時間の人では40%、認知症リスクが高いことが研究によって示されています。(参考※4)

つまり、「睡眠時間が短すぎても長すぎてもよくない」ということです。

健康づくりのための睡眠ガイド2023では、高齢者への推奨項目として「床上時間(寝床で過ごす時間)が8時間以上にならないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する」という内容が盛り込まれています。

喫煙

喫煙はアルツハイマー型認知症や血管性認知症の発症リスクを高めることがわかっています。

たばこの煙に含まれる有害物質が血管を傷つけたり強力に収縮させたりすることで、脳の血流障害を引き起こし脳細胞の機能低下や細胞死を招いてしまいます。

以前喫煙していた人でも、4年以上禁煙することで喫煙者と比較して優位に発症リスクが下がることが報告されているため、現在喫煙している方は可能な限り早くに禁煙に取り組むことをおすすめします。

生活習慣病

中年期(40~64歳)に高血圧の人はアルツハイマー型認知症や血管性認知症になりやすいこと、肥満の人ほど認知症のリスクが上がることが研究によって報告されています。

また、中年期の高血糖や高コレステロール血症はアルツハイマー型認知症の危険因子です。(参考※6)

適正体重の維持や生活習慣病対策も認知症を予防する上で非常に大切です。

一方、高齢期(65歳以上)については生活習慣病対策のみならず、痩せによるフレイルの進行予防や筋肉量維持などの取り組みも併せて重要になってきます。

今日から始められる!認知症予防のための取り組み

運動習慣

運動は大きく分けると有酸素運動と筋力トレーニングの2種類がありますが、どちらも認知症予防に有効です。

認知症だけでなく、生活習慣病の予防など包括的な健康づくりのためにも有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて取り組むことがおすすめです。

健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023では、成人の場合、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分以上行うこと(1日約8,000歩以上に相当)、加えて筋力トレーニングを週2~3日行うことを推奨しています。

高齢者の場合は、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日40分以上行うこと、(1日約6,000歩以上)筋力トレーニングを週2~3日行うことが推奨項目です。

いきなりこの頻度、強度を目指すことは難しくとも、まずは今の生活からもう10分、もう1000歩プラスして歩くように心掛けてみてはいかがでしょう。

食事

主食・主菜・副菜を揃えることを基本に、いろいろな食品をバランスよく食べるようにしましょう。

一食単位が難しければ、一日単位や数日単位でバランスをとるように心掛けるのがおすすめです。

また、肥満や高血圧、高血糖、高コレステロール血症の予防をしていくためにカロリーの取りすぎには注意が必要です。

脂身の多い肉類や乳製品、甘いものやお酒はほどほどに楽しむように心掛けてみてください。

睡眠

年代によって必要とされている適切な睡眠時間を目安に眠るようにしましょう。

成人では6時間以上を目安に、そして高齢者では8時間以内を目安にしっかりと休養感が得られる睡眠時間を確保することが大切です。

まずは、ご自身が現在何時間くらい睡眠時間をとれているか振り返ってみましょう。

認知症は誰にでも起こり得る病気です。

しかし、日々の積み重ねで将来の発症リスクを抑えられるかもしれません。

食事・運動・睡眠といった生活習慣は、自分自身の意識や心掛け次第で変えることができます。

今日から少しずつ、自分にできることを取り入れていただければと思います。

<参考>

※1 国立大学法人九州大学「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書」

※2 Larson EB, Wang L, Bowen JD, McCormick WC, Teri L 「Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age and older」(Ann Intern Med 2006;144(2):73.81)

※3 Otsuka R, Nishita Y, Tange C, et al.「Dietary diversity decreases the risk of cognitive decline among Japanese older adults」(Geriatr Gerontol Int.2017;17(6):937–944. doi:10.1111/ggi.12817)

※4 Miyata J, Muraki I, Iso H, Yamagishi K, Yasuda N, Sawada N, Inoue M, Tsugane S; JPHC Disabling Dementia Study Group.「Sleep duration, its change, and risk of dementia among Japanese: The Japan Public Health Center-based Prospective Study」(Preventive Medicine. 2024;180:107884. doi:10.1016/j.ypmed.2024.107884)

※5 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

※6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」

※7 厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」