8月31日は「野菜の日」です。

皆さんは日頃、野菜を食べていますか?

そして、野菜を買うときに何を意識して選んでいるでしょうか。

これまでに「農薬が使われている野菜は、体に悪いのでは?」と不安に思ったことがある方もいるかもしれません。

近年の健康志向の高まりから、「有機野菜」「オーガニック野菜」「無農薬野菜」などの言葉を見聞きする機会が増えています。

本記事では、これらの違いやそれぞれのメリット・デメリット、そして農薬に対する正しい知識について解説します。

有機・オーガニックとは

「有機」と「オーガニック」は同じ意味で用いられ、化学的に合成された肥料および農薬を原則使用せず、可能な限り環境に配慮した方法で栽培された農産物を指します。

農林水産省によると「有機農作物」は「『有機農産物の日本農林規格』の基準に従って生産された農産物」と定義されています。

基準の内容としては、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、遺伝子組換え技術を利用しないこと、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減すること、などが挙げられます。

基準に適合して生産が行われていることを登録認証機関が検査し、その結果認証された農作物に対して、「有機JASマーク」を付けることができます。

反対に、有機JASマークが付されていない食物については「有機○○」「オーガニック」などの表示をすることは法律で禁止されています。

有機・オーガニックのメリットとデメリット

有機野菜(オーガニック)のメリットとしては、化学合成された農薬や肥料を使用しないため、環境への負荷が少なく、生物多様性の保全につながるという点が挙げられます。

また、農薬残留の心配が少ない点も、消費者にとって安心材料となるでしょう。

農林水産省は、農村の生物多様性や地球を守ることにつながるとして、有機農産物を選ぶ「環境に優しい消費」を呼び掛けています。

一方デメリットとしては、栽培に手間がかかり、収穫量が慣行栽培(※1)と比較して少なくなるため、価格が高くなる傾向があることが挙げられます。

そして知っておいていただきたいのが、有機JASは栽培方法のルールについての基準であり、栽培された農作物の品質について設けられた基準ではないということです。

慣行農法と比較して、有機農法の方が健康に良い、栄養素が豊富といったことを明確に示す科学的根拠はまだ存在していません。

※1:農薬や化学肥料を使用する一般的な栽培方法

農薬はなぜ使われるのか?目的と安全性の仕組み

ここまで読んで、「有機野菜が環境にやさしく、農薬の残留も少ないなら、農薬を使った野菜は避けたほうがいいのでは」と感じた方もいるかもしれません。

しかし、日本のような温暖湿潤な気候では、病害虫や雑草の発生が多く、農薬は野菜の安定した収穫や品質を守るために欠かせない存在です。

農薬は、農林水産省の農薬取締法に基づいて厳しく管理されており、効果や安全性が科学的に確認されたものだけが「登録農薬」として承認されます。

登録には90種類以上の試験が必要とされ、使用方法や量、時期なども細かく定められています。

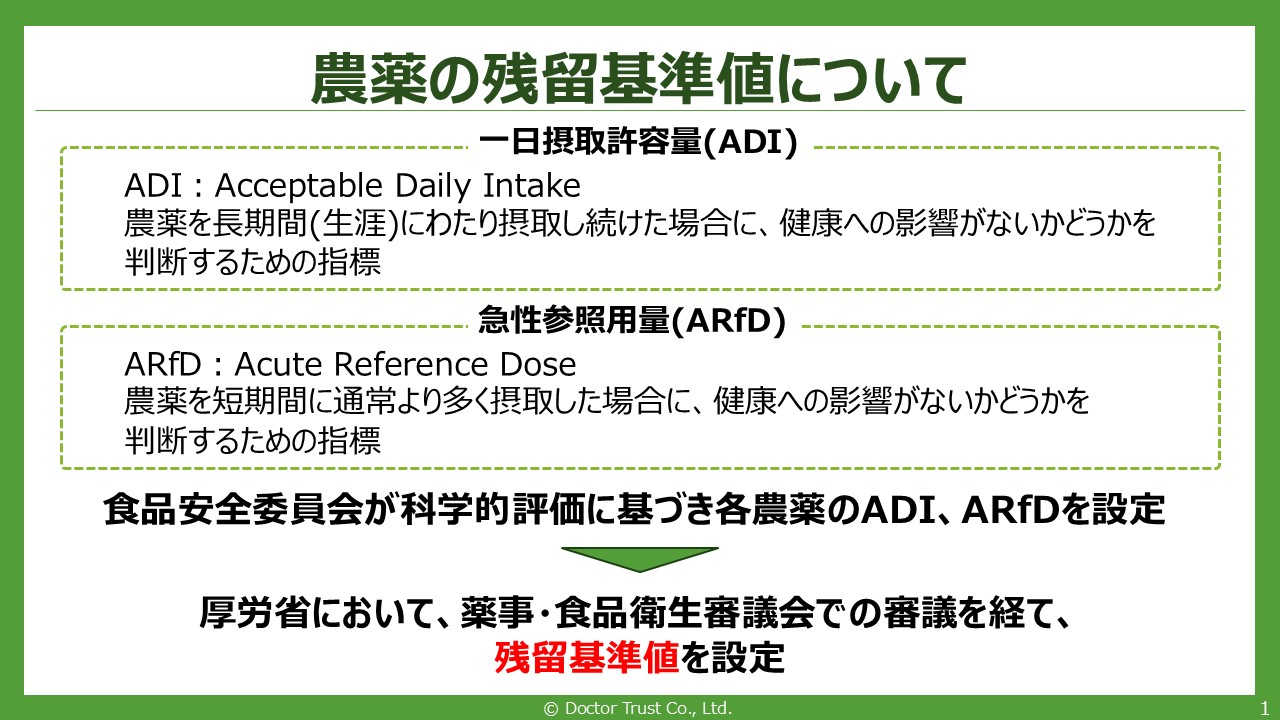

そして、農薬の残留についての観点では、食品安全委員会によって「一日摂取許容量(ADI)」や「急性参照用量(ARfD)」が、厚生労働省によって「残留基準」が定められています。

また、「ポジティブリスト制度」といって原則、すべての農薬に残留基準を設定し、その基準を超えて農薬が残留する食品の流通を禁⽌するといったルールも設けられています。

輸入農作物についても、検疫所にて残留農薬の検査等が行われています。

以上のように、農薬には非常に厳しい基準がいくつも設けられており、それを満たしたものだけが市場に流通しています。

そのため、農薬を使った農作物について過度に安全性を心配する必要はないと考えられます。

ちなみに、かつて農薬を一切使用していないことを示すために「無農薬」という言葉が使われていました。

しかし現在では、農林水産省が公表している「特別栽培農作物に係る表示ガイドライン」にて「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表示が禁止されています。

「無農薬」や「減農薬」といった表示は、消費者の正しい理解が得られにくく、誤解を与える可能性があるためです。

現在では「栽培期間中農薬不使用」など、より具体的な表示が求められています。

このように「有機野菜/オーガニック野菜」と「無農薬野菜」では言葉の意味合いが異なります。

特に「無農薬」という言葉は現在では単独での使用が禁止されている表現です。

消費者としては、それぞれの用語の意味を正しく理解し、表示内容を確認することが大切です。

ネット上の根拠ない情報に惑わされずに、気になることは農林水産省や食品安全委員会、厚生労働省などのウェブサイトを確認し、正しい情報をもとにご自身の納得する食品選択をしていただければと思います。

<参考>

・農林水産省「【有機農業関連情報】トップ ~有機農業とは~」

・農林水産省「農薬コーナー」

・農林水産省「特別栽培農作物に係る表示ガイドライン」

・厚生労働省「食品中の残留農薬等」

・ 厚⽣労働省「食品衛生法における農薬の残留基準について」

唐澤さん公益通報サムネ.jpg)