小中学生の不登校が9年連続増加中。今、生徒や児童の間で何が起きているのか?

- 2023/10/13

- 育児

2023年3月10日に小倉内閣府特命担当大臣とEBPM有識者と子供に関する意見交換会が開催され、その際に「子どものメンタルヘルスの現状」に関する資料が提出されました。

今回はその資料内にある「不登校」について掘り下げてみます。

なお、EBPMとは「エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング」の略で、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくもののことを言います。

小中学生の不登校は過去最多!登校意欲が湧きにくい状況に

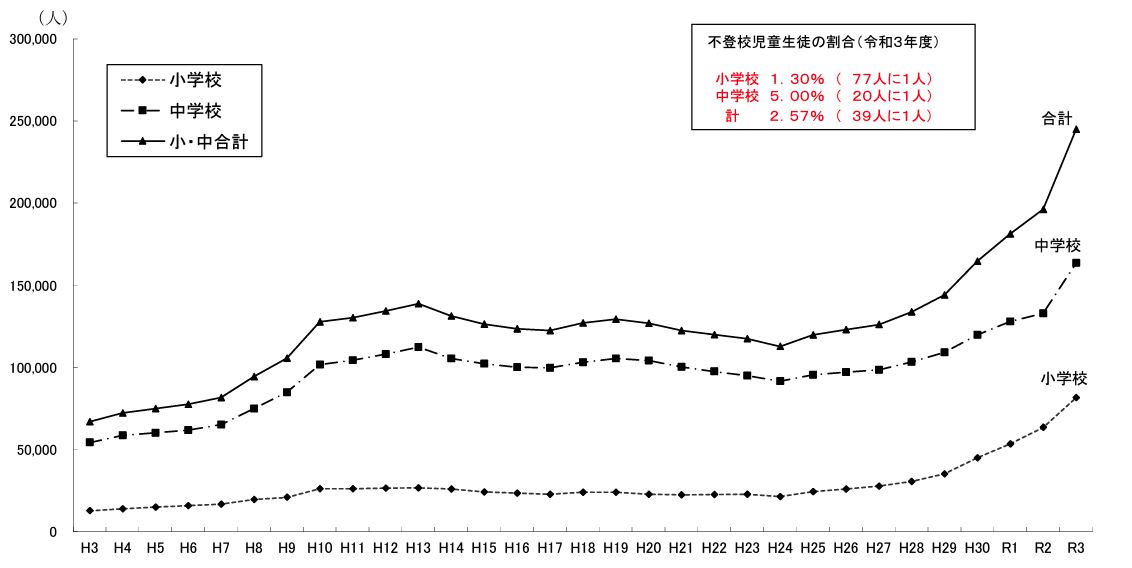

2021(令和3)年、小中学生の不登校は約24万人となり、9年前の2012(平成24)年とくらべてみますと小学生は約3.6倍、中学生は約1.7倍増加しています。

中学生では20人に1人が不登校となり、クラスに1人~2人は不登校がいることになります。

特に2020(令和2)年から2021(令和3)年にかけて不登校の数値がかなり増加していますが、この要因を文部科学省では、コロナ禍による環境の変化や学校生活の制限が交友関係等に影響し、登校意欲が湧きにくくなったと分析しています。

不登校の原因はさまざま

不登校の原因は実に多くの要因があります。以下はその代表的な例になります。

<本人>

・ 無気力や不安

・ 生活リズムの乱れ、遊びや非行

<家庭>

・ 親子の関わり方

・ 家庭内の不和

・ 家庭の生活環境の急激な変化

<学校>

・ いじめを除く友人関係をめぐる問題

・ 学業の不振

・ 入学、転編入学、進級時の不適応

・ 学校の決まりなどをめぐる問題

・ 教職員との関係をめぐる問題

・ 進路の不安

・ クラブ活動、部活動等への不適応

・ いじめ

上記の中でも数が多いのは「無気力や不安」「生活リズムの乱れ、遊びや非行」が多く、次いで「いじめを除く友人関係をめぐる問題」「学業の不振」になります。

私の娘も小学2年生の夏から不登校になり、すでに1年以上経過しています。

当時、本人に理由を聞いた時は「夏休みが長くて行けなくなった」と答えたのを覚えています。

現在は、学校には行けないのですが、場合によっては遠足には参加できるなどもあったりすることから、娘は規則正しく決められた学校の授業が苦手であったり、教室などの閉所的な場所が苦手なのかなとも感じています。

実際に子どもが不登校になったらどうすべきか?

1年以上前ですが、娘が不登校になりかけていた当初は、朝、無理やり学校に行かせようとしていました。

今思えば、子どもが学校に登校することでの親の安心感が優先されていた気がします。

また、ありがたいことではありますが、先生方や同級生なども毎朝、家の玄関まで来てくれていたことが親として申し訳ない気持ちもあり、なんとか学校にいけないか奮闘していたこともありました。

ただ、娘本人からしてみれば本人としても理由がわからず学校に行けないため、親を含めて周りが無理やり行かせようとしても根本的な解決には結びつきませんし、こればかりは明確な答えがないなと感じています。

「不登校」と言っても実にさまざまな原因があるので、これという解決策や答えがないのも実情です。

私の娘の場合は、「本人」によるものが大きいため、時期が来れば登校するのか、もしくはこのまま登校せずに義務教育を終える可能性も十分にあります。

しかし、今感じていることは、子どもが不登校になった際に、「親」として子どもにどう接するかというメンタルの保ち方は重要と感じます。

親のメンタル次第で家庭内に不協和音が生まれますし、子どもに対して暴言を吐く可能性もありえます。

私の場合は、答えは求めず、解決はしないだろうなと思いつつも、病院など専門家の方に話を聞いてもらう、担任の先生に娘の状況を伝えるなどを当時はしていました。

話をする、話を聞いてもらうことで自分の中で整理ができたり、またメンタルが落ち着くこともありますので、もし今、子どもが不登校で悩んでいる方がいましたら、少しでも参考になれば幸いです。

<参考>

宇佐美政英「子どものメンタルヘルスの現状とEBPM(PDF)」

内閣官房「大臣とEBPM有識者との意見交換会」

文部科学省「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」