労働力不足にどう対応する?令和7年版労働経済白書から読み解く3つの課題

- 2025/11/10

- 労働環境

2025年9月30日に厚生労働省から「令和7年版 労働経済の分析(労働経済白書)」(以下、本分析)が公表されました。

労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で76回目の公表です。

今回の白書では、「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」をテーマとして分析を行っています。

この記事では、労働力の供給に制約のある中で持続的な経済成長を実現するための対応について、本分析で示された3つの課題点を解説していきます。

労働生産性の向上に向けた課題

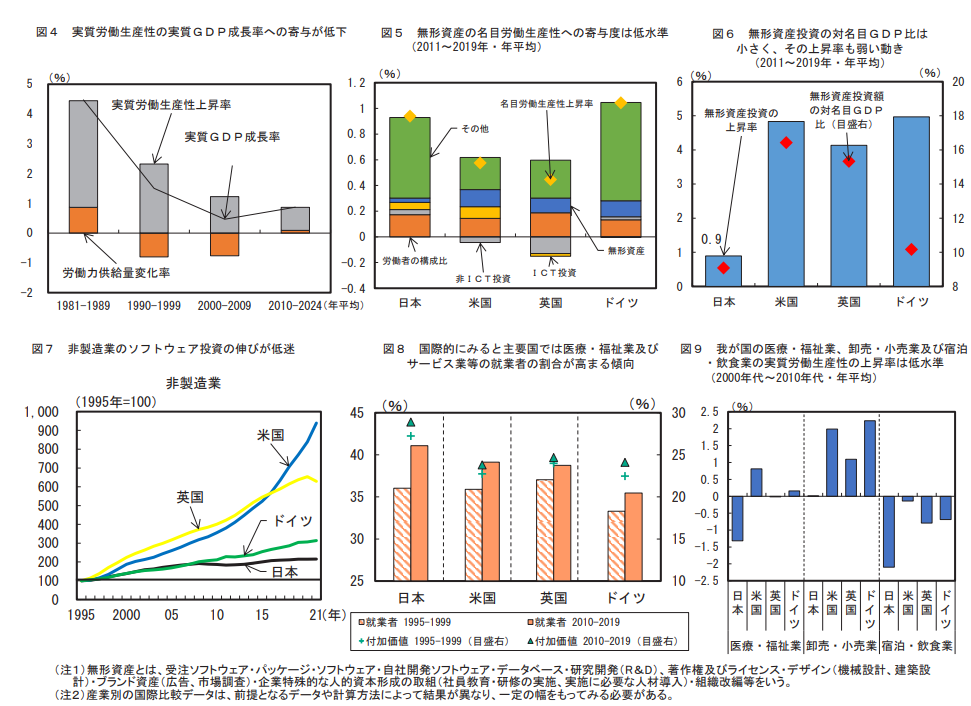

1990年代以降、日本の実質労働生産性が実質GDP成長率へ与える影響が少なくなってきています。

また、米国や英国、ドイツと比較すると、日本は人的資本投資やソフトウェア投資などの無形資産投資の対名目GDP比が小さく、その上昇率も弱い動きとなっています。そのため無形資産が名目労働生産性に与える影響も限定的です。

持続可能な経済成長には、労働生産性の向上が重要です。国際的にみても高齢化率が高まるにつれて就業者の割合が高まる傾向のある医療・福祉業及びサービス業等をはじめ、AI・ソフトウェア投資等による業務の効率化や省力化の推進、事務的な業務の軽減が重要となっています。

最近ではロボットを取り入れるなどして業務効率化を図る場面も見かけるようになりました。

今後も引き続き生産性を高めるための施策を行っていく必要があります。

出所:厚生労働省「令和7年版 労働経済の分析(労働経済白書)」

社会インフラを支える職業の人材確保

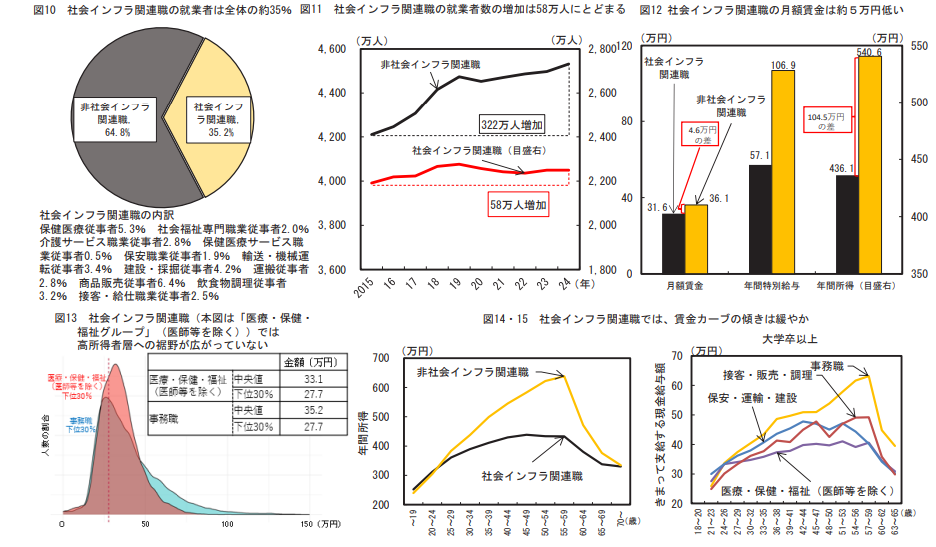

社会インフラに関連する分野の人材確保は、持続的な経済成長に向けた重要な課題です。

なぜなら、医療・福祉業をはじめとした人々の生活に密接に関係している社会インフラに関連する分野で労働力需要に見合った労働力を確保できない場合、生活に直結するサービス提供が困難となり、生活の質が低下し、経済活動への影響が懸念されるためです。

社会インフラ関連職の就業者は就業者全体の約35%となっており、過去10年間をみると、非社会インフラ関連職は322万人増加した一方、社会インフラ関連職の増加は58万人にとどまっています。

人材確保には賃金をはじめとしたスキルや経験に応じた処遇の改善が必要であり、長期的に安心して働くために、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する「キャリアラダー」と呼ばれる仕組みの構築を進めることが重要と考えられます。

出所:厚生労働省「令和7年版 労働経済の分析(労働経済白書)」

※「社会インフラ関連職」の定義

この経済白書では、安定的な人材確保が求められる等の社会インフラを支える職業として、命に関わる仕事、物流・インフラに関わる仕事、日々の生活に関わる仕事の3つを想定し、それらに対応する職業を「医療・保健・福祉グループ」「保安・運輸・建設グループ」「接客・販売・調理グループ」の3つに分類した上で、その総称を「社会インフラ関連職」と定義しています。

柔軟な雇用管理

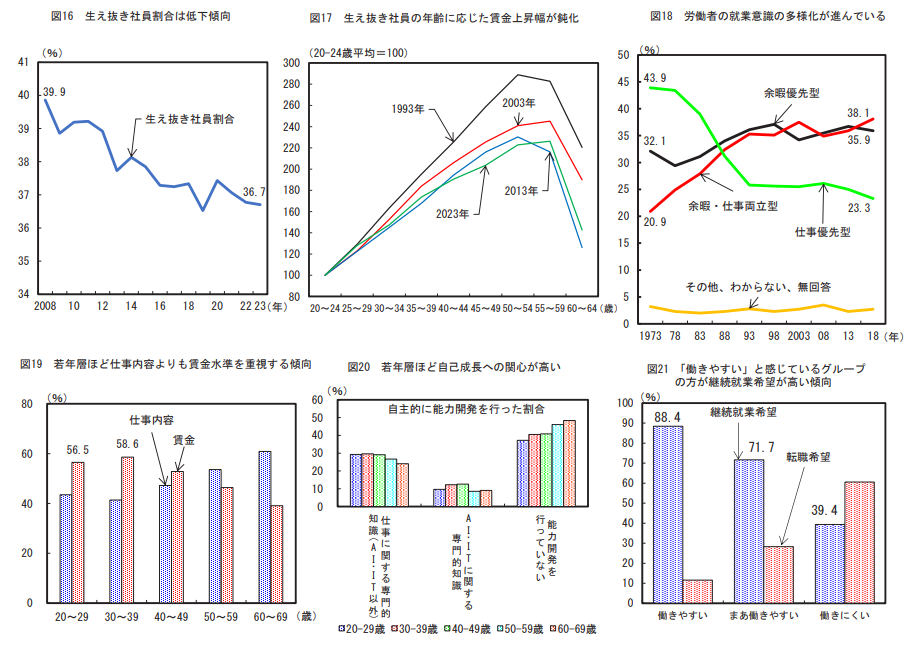

企業と労働者の関係性をみると、転職者が増加するとともに、生え抜き社員の割合は低下していることがわかります。このような日本的雇用慣行の変化に加え、ワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境にさまざまな変容が生じています。

また、労働者の就業意識においては、「仕事優先型」の割合が大きく下がり、「余暇・仕事両立型」「余暇優先型」の割合が高くなっているなど、多様化が進んでいます。

これに対応して企業が人材を確保するためには、賃金等の処遇改善に加え、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うことが重要です。

出所:厚生労働省「令和7年版 労働経済の分析(労働経済白書)」

さいごに

持続可能な経済成長を実現するためには、労働生産性の向上と人材確保、そして柔軟な雇用管理が重要となることがわかりました。

離職を防ぎ、今ある労働力での生産性を高めるためには、ソフトウェアなどによる業務効率化、テレワークや時短勤務正社員制度、フレックス勤務など柔軟な勤務制度を取り入れることが労働力や人材確保の一助となるのではないでしょうか。

<参考>

厚生労働省「令和7年版 労働経済の分析(労働経済白書)」

唐澤さん公益通報サムネ.jpg)