2025年8月7日、厚生労働省は「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要」を公開しました。

この調査結果からは、事業所のメンタルヘルス対策の現状と、個人のストレスに関する状況や要因が明らかになっています。

休業や退職の原因となるメンタル不調を未然に防ぐために、メンタルヘルス対策で何を重視するべきなのかを確認していきましょう。

事業所におけるメンタルヘルスに関する状況

労働者のメンタル不調

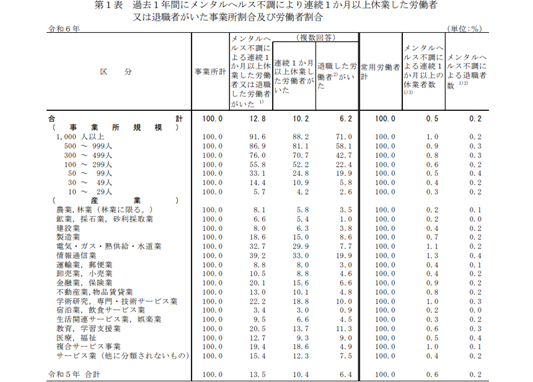

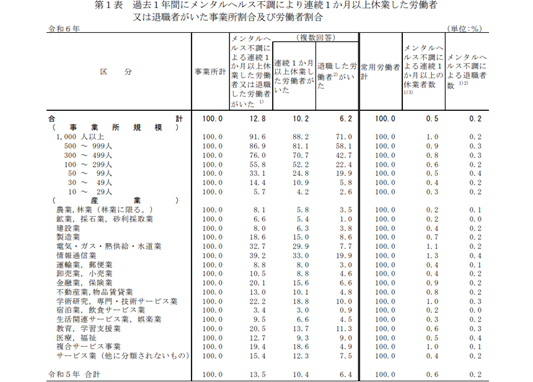

2023年11月1日から2024年10月31日までの期間において、メンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業(以下、休業者)した、または退職した労働者がいた事業所の割合は12.8%でした。

また、従業員個人で見た場合、労働者全体の休業と退職の割合では休業者が0.5%、退職者が0.2%となっています。

業界別で比較すると、「情報通信業(事業所39.2%、個人1.7%)」と「電気・ガス・熱供給・水道業(事業所32.7%、個人1.3%)」において、休業・退職が発生する割合が比較的高いことがわかりました。

反対に、休業・退職が発生する割合が低かった業界は「宿泊業、飲食サービス業」で、休業者または退職者がいた事業所は3.4%、労働者における割合では0.2%でした。

出所:厚生労働省「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)結果」

メンタルヘルス対策の取り組み状況

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%でした。

この取り組みには事業所規模による大きな差が見られ、労働者50人以上規模では94.3%が実施している一方、10~29人規模では55.3%に留まっています。

このことから中小規模の事業所では、メンタルヘルス対策が浸透していない、あるいは、対策に割くリソースが不足していることが考えられます。

そのため、事業所内のリソースのみでの解決が難しい場合は、外部サービス等のリソースに頼ることも1つの有力な選択肢となりそうです。

対策内容としては、「相談体制の整備」(全体46.1%)や「労働者への教育研修・情報提供」(全体36.8%)などが多く実施されています。

その他にも、「管理監督者への教育研修・情報提供」(全体29.0%)、「職場環境等の評価及び改善」(全体54.7%)など、個人だけでなく、職場の構造や仕組みにも関わるような全体への対策が講じられています。

ストレスチェック結果の活用状況

ストレスチェックを実施した事業所のうち、集団ごとの分析を行った割合は75.4%でした。

さらに、この分析結果を「実際に活用した」事業所は76.8%に上ります。

活用内容としては、「残業時間削減、休暇取得に向けた取組」(全体48.5%)、「業務配分の見直し」(全体34.8%)などが挙げられており、結果を具体的な職場改善に結びつける動きが見られます。

仕事に関する個人のストレスの状況

現在の仕事や職業生活に「強いストレス」を感じている労働者の割合は68.3%でした。

ストレスの原因として最も多かったのは「仕事の量」で43.2%でした。

ほかの項目に7ポイント以上の差をつけており、仕事の量がストレスの最大の要因になっていることがわかります。

次いで「仕事の失敗、責任の発生等」(36.2%)、「仕事の質」(26.4%)が挙げられています。

また、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」(26.1%)や「役割・地位の変化等(昇進・昇格、配置転換等)」(19.8%)もストレスの一因となっています。

ストレスの相談状況

強いストレスを感じる労働者が相談している相手は、最も多いのが「家族・友人」(68.6%)でした。

次いで「上司」(65.7%)となっており、職場内外の身近な人に頼る傾向が強いことがわかりました。

一方、産業医や公認心理師など、外部リソースを活用した相談は最大でも5.3%以下に留まっています。このことから、専門家への相談はまだ一般的とは言えなさそうです。外部の相談窓口を導入している企業であっても、従業員にはなかなか浸透しにくいため、継続的な周知が重要になってくるでしょう。

出所:厚生労働省「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)結果」

事業所規模格差と仕事量過多|職場環境改善に向けた今後の取り組み

今回の調査結果からは、事業所規模による対策の格差、「仕事の量」という根本的なストレス要因、そして専門家への相談があまり浸透していない現状が浮き彫りになりました。

これらの課題を解決するためには、事業所と労働者が連携し、より効果的な対策を講じていくことが不可欠です。

組織全体で従業員のストレスに向き合い、適切なサポート体制を構築することで、健全な労働環境の実現につなげていきましょう。

<参考>

厚生労働省「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)結果」